©

2000-2015 LHERBAUDIERE

14 pages à l'impression

22 mars 2013

|

©

2000-2015 LHERBAUDIERE |

dernière

mise à jour 22 mars 2013 |

|

Architecture matérielle d'un PC

La technologie pentium (4/4)

| une

plus grande complexité |

||||

| une

facilité d'emploi |

||||

| indispensable? |

||||

| pour

les accros |

||||

| indispensable |

||||

| pour

les électroniciens |

||||

la

source de bien des maux |

||||

| la

nouvelle norme |

||||

| une collection d'icônes pour visiter tout le site |

||||

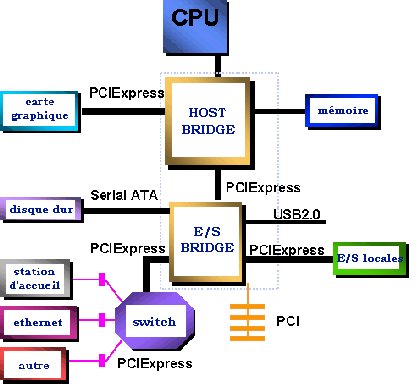

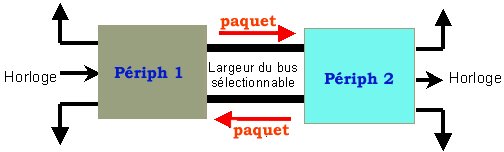

| configuration OS | modèle plug and play du PCI | sans changement |

| couche logicielle | drivers et logiciels PCI | |

| couche transactionnelle | protocole paquets | même topologie que TCP/IP |

| couche liaison de données | intégrité des données | |

| couche physique | série point à point différentiel | couche évolutive |

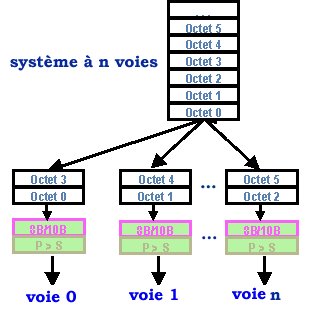

couche

transactionnelle |

en-tête |

données |

||||

couche

de liaison |

Num

de séquence |

paquet

issu de la couche précédente |

CRC |

|||

couche

physique |

trame |

paquet

issu de la couche précédente |

trame |

|||