| |

Copyright

© 2000-2015

LHERBAUDIERE |

10 pages à l'impression

10 pages à l'impression |

|

|

version

initiale 2002 |

|

dernière

mise à jour

22 mars 2013 |

cliquez sur le mot avertissement

ou information ci-dessus

pour connaitre une info essentielle avant de lire ce module et n'hésitez

pas à cliquer en bas de page sur l'icone sommaire

du site ça vous ouvrira d'autres perspectives

capteurs de température

deuxième partie (2/7)

| |

ou

thermocouple |

| |

le

tableau |

|

les

difficultés d'emploi |

|

|

|

|

une collection d'icônes

pour visiter tout le site |

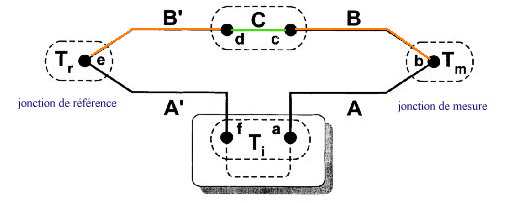

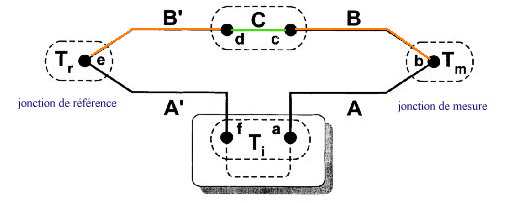

générateurs

thermoélectriques

Les principes de la thermoélectricité

sont développés par ailleurs, nous rappelons simplement ci-dessous

le montage de base d'un thermocouple constitué fondamentalement de deux

conducteurs métalliques A et B de nature différente..L'effet Seebeck

étant généralement mal traité voire présenté

de manière totalement erronée dans les manuels de physique, nous

conseillons vivement au lecteur de lire, dans ce site le chapitre sur la thermoélectricité

dans le module physique/couche

mince/propriétés électriques.

Fig. couple thermoélectrique

Fig. couple thermoélectrique

Le générateur thermoélectrique fournit une ddp (entre a

et f) directement exploitable à l'entrée d'un amplificateur et

fonction de la différence de température entre la jonction dite

de mesure (appelée aussi soudure chaude) et celle de référence

(appelée aussi soudure froide) supposée connue. Leur principal

intérêt résulte de la plage de température exploitable

(un couple Pt/Pt-Rh peut être utilisé entre 0 et 1600K ) et leur

bonne reproductibilité d'un capteur à l'autre. Par contre, ils

possèdent des inconvénients: non linéarité, faible

amplitude du signal, sensibilité aux bruits, nécessité

d'une compensation de soudure froide.

Notons que l'insertion d'un autre conducteur C dans le circuit thermoélectrique

ne modifie en rien la ddp entre a et f dès lors que les jonctions d et

c sont à une même température.

Il est ainsi possible d'assurer la liaison entre un thermocouple et un instrument

de mesure distant via un conducteur ordinaire de coût sensiblement moindre

que les éléments constitutifs de A et de B.

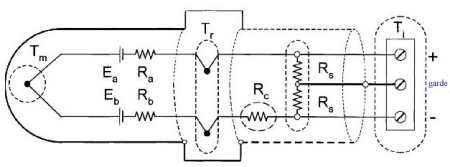

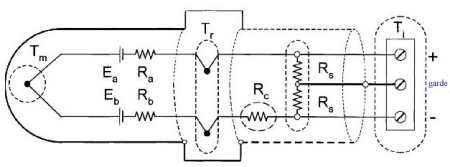

La figure ci-dessous montre ainsi une réalisation industrielle associant

à l'intérieur de la gaine de protection du thermocouple des circuits

de compensation. La zone en pointillé peut avoir une très grande

longueur, tandis que la partie gauche constitue la sonde proprement dite dont

l'extrémité sera soumise à la température à

contrôler.

Fig. corps de sonde thermoélectrique industrielle

Fig. corps de sonde thermoélectrique industrielle

les principaux thermocouples

Nous donnons ci-dessous un tableau donnant les principales caractéristiques

des thermocouples effectivement utilisés industriellement.Les thermocouples

sont généralement désignés par une lettre on parle

ainsi d'un couple de type J pour indiquer qu'il s'agit d'un thermocouple dont

les deux constituants sont le fer et le constantan, tandis que JP indiquera

le conducteur fer repéré par ailleurs par la couleur de sa gaine

de protection. Ainsi que le montre la figure une troisième connexion

médiane peut-être exploitée c'est celle qui est repérée

avec le suffixe X dans le tableau (JX dans le cas du fer-constantan) tandis

que J correspond plutôt à la masse.

Questions pratiques:

En milieu

industriel on entend souvent dire que les thermocouples ont un inconvénient

très génant c'est qu'ils dérivent, ce qui implique un réétalonnage

fréquent. Qu'en est-il réellement?

Comme le montre les figures et tableaux ci-dessus en milieu industriel un thermocouple

est souvent intéressant en tant que capteur de température parce

qu'il fonctionne sur une large gamme de température et le couple platine-platine

rhodié sera une solution pratique dès lors qu'on veut gérer

des températures supérieures à quelques centaines de degré.

Dans ce cas le couple fait partie d'une canne thermométrique permettant

une fixation rigide sur la paroi du four (ou du réacteur) dont on veut

connaitre la température. Pour des raisons tant pratique qu'économique

cette canne est de longueur généralement limitée à

quelques dizaines de centimètres tout au plus.

Dès que la température atteint quelques centaines de degré

on assiste à un phénomène bien connu de diffusion des atomes

d'un métal du couple vers l'autre, diffusion qui sera d'autant plus favorisée

que, d'une part, la température est élevée et que, d'autre

part, les deux métaux sont susceptibles de former des solutions solides,

c'est à dire que l'on a affaire à des atomes qui peuvent aisément

se substituer l'un à l'autre dans le réseau cristallin. Ainsi

dans le couple platine-platine rhodié il est clair que les atomes de

rhodium vont aisément diffuser du côté platine pur. Tant

que ce phénomène d'interdiffusion reste localisé

à proximité de la soudure chaude dans une zone dont la température

reste identique à celle de la soudure chaude ce phénomène

n'a pas de conséquence pratique, puisque la zone concernée n'est

alors pas le siège d'un effet Seebeck parasite. Mais si la canne thermométrique

est relativement courte, il est alors clair qu'elle va être soumise à

un important gradient de température puisque la paroi extérieure

du four est à température sensiblement différente de l'intérieur

et dans ce cas il devient possible et même probable que la zone où

l'interdiffusion a pris naissance ne se trouve plus à une température

homogène et dans ce cas un effet Seebeck d'amplitude inconnue va s'ajouter

(ou se retrancher) à celui du thermocouple parfait provoquant donc une

erreur sur la lecture de la température.

Précisons que ces phénomènes d'interdiffusion sont lents

mais qu'ils prennent naissance dès des températures relativement

basses: ainsi dans un échantillon d'alliage Au/Ni initialement homogène

le rédacteur de ce site a pu mettre en évidence un tel phénomène

dès 120°C et lors d'une étude de très longue durée

(3 ans) il a pu constater le déplacement par gravité de

l'ensemble des atomes d'or vers le bas à tel point que le matériau

s'est retrouvé constitué de deux couches superposées d'or

et de nickel quasiment purs (la densité de l'or est un peu plus de deux

fois plus élevée que celle du nickel).

Dans ce cas la seule solution est soit de changer le thermocouple pour un neuf,

soit de réétalonner. Mais le réétalonnage (ce qui

est un abus de langage dans ce cas) n'est pas une opération aisée.

En effet si l'on place la canne thermométrique dans des conditions dites

d'étalonnage, c'est à dire dans un environnement à température

définie et parfaitement homogène elle ne sera pas le siège

d'effet Seebeck parasite et son signal de sortie sera celui d'un couple neuf.

Donc ce n'est pas cette procédure d'étalonnage standard qui convient.

On doit dans les conditions normales de fonctionnement du four substituer

le couple âgé par un couple neuf et corriger l'échelle

de lecture de l'enregistreur: pour une température correcte indiquée

par le couple neuf on repère la fem générée par

le couple âgé et on affecte à cette fem la valeur de température

indiquée par le couple neuf. La difficulté pratique de cette substitution

est que l'on ne peut avoir simultanément les indications des deux thermocouples

puisqu'ils doivent être "substitués" et qu'on ne peut

donc jamais être absolument certain d'être dans les deux manips

successives rigoureusement dans les mêmes conditions thermiques.

Le conseil que l'on peut donc donner c'est de bien choisir la longueur de la

canne thermométrique interne au four, de choisir avec soin son implantation

dans le four pour limiter au mieux l'effet des gradients importants à

l'intérieur du four. Et de choisir de préférence un thermocouple

dont la limite supérieure d'emploi est la plus éloignée

possible de la température effective. Ainsi si l'on veut travailler à

800°C on choisira de préférence un thermocouple platine-platine

rhodié (limite 1700°C) plutôt qu'un thermocouple chromel-constantan

(limite 870°C).