introduction

La force motrice de l’eau est utilisée depuis des siècles

: les moulins à eau moulaient le grain, actionnaient les soufflets de

forge…

Les grands barrages hydrauliques, réalisés dans les années

50, contribuent à l’effort d’autonomie énergétique

de la France, en produisant de l'électricité à partir d'énergie

renouvelable à hauteur d'environ 15% de notre consommation. L’énergie

hydraulique est une des énergies renouvelables les plus difficiles à

développer aujourd’hui en France car tous les sites importants

sont équipés. Par contre l'énergie hydraulique est également

utilisée pour alimenter des sites isolés (une ou deux habitations,

un atelier d’artisan, une grange…) ou produire de l’électricité

à petite échelle dans des microcentrales ( de moins de 100 kW

à 5 MW) qui participent à la production électrique nationale

à hauteur de 1,5 % et pourraient se développer. Enfin il faut

signaler l'exploitation potentielle des marées et courants marins appellée

à fortement se développer.

un peu d'histoire : les moulins

.....

.....

un moulin au fil de l'eau et un autre avec canal d'amenée

Historiquement, la première machine hydraulique fut la roue à

palettes: cette roue dont le périmètre est garni de palettes et

godets servait à élever l'eau, les palettes plongeant dans la

rivière permettant le mouvement de la roue. On rencontra ensuite divers

types de roues, jusqu'à la réalisation des premiers moulins hydrauliques

tel celui Barbegal ( près d'Arles), érigé au quatrième

siècle par les Romains et qui comportait 8 roues. L'eau était

captée dans l'Arcoule par un aqueduc de 2 m de largeur et 5,6 m de profondeur.

A Barbegal, l'aqueduc est incliné à 30 degrés. Chaque roue

entraînant une paire de meules, on a estimé la production de farine

à 2,8 tonnes par jour, dont la plus grande partie était exportée

vers Rome à partir d'Arles. Ensuite les moulins se sont propagés

dans toute l'Europe. Vers l'an mil on en comptait plus de 4000 en Angleterre,

tandis qu'en France en 1848 il n'y en avait pas moins de 22500 dont les 3/4

étaient des moulins à blé.

une roue à palettes moderne

Mais ce n'est qu'au 19ème siècle que la turbine hydraulique remplace

la roue. Benoit

Fourneyron imagine la première turbine ayant un rendement

important (de près de 80% à comparer aux quelques 20% des roues

des moulins) en 1826. D'autres vont ensuite perfectionner ce dispositif pour

en décliner diverses versions adaptées à tous les types

de débit/dénivellation..

les grands barrages

le barrage de Génissiat (©

CNR)

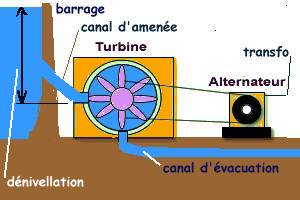

La plupart des grands barrages hydroélectriques construits en France

autour des années 50 comportent les mêmes éléments.

La prise d'eau est souvent constituée par une dérivation dont

l'entrée est limitée par un seuil et qui dirige le débit

ainsi dérivé vers le canal d'amenée. Le contrôle

du débit s'effectue le plus souvent, soit par un barrage mobile dans

la rivière, soit par une vanne dans le canal d'amenée lequel relie

la prise d'eau à l'entrée de la centrale. Il est habituellement

à ciel ouvert. Une grille protège la turbine contre les corps

charriés par la rivière, tandis que le dégrilleur, sorte

de peigne ou de râteau, débarrasse la grille des éléments

flottants accumulés

La conduite forcée est un tuyau qui relie l'extrémité du

canal d'amenée (au sommet de la pente) à la turbine (au pied de

la pente). Elle supporte à son extrémité inférieure

une pression de service voisine de la hauteur de chute. La turbine transforme

ensuite l'énergie de l'eau en énergie mécanique. Une turbine

moderne comprend des parties fixes, de réglage et une partie mobile (la

roue). Les organes fixes et de réglage ont pour rôle essentiel

de diriger l'eau sur la roue dans les meilleures conditions possibles; la partie

mobile est destinée à produire un couple moteur sur l'arbre en

transformant en puissance mécanique la plus grande fraction possible

de la puissance disponible. Pour produire de l'électricité (courant

alternatif 50Hz) il est indispensable que l'alternateur tourne à vitesse

constante, pour cela un régulateur de vitesse va synchroniser la vitesse

de rotation de la turbine avec l'alternateur. Il a aussi la fonction d'aide

au démarrage et à l'arrêt de la turbine en actionnant le

distributeur.

L'alternateur permet de transformer l'énergie mécanique en électricité.

Il comporte un induit fixe (stator) et un inducteur tournant (rotor). Les alternateurs

peuvent être classifiés suivant l'excitation du rotor (voir module

électronique de puissance de ce site). En ce qui concerne l'alternateur

synchrone, l'excitation est produite par une petite génératrice

annexe qui produit un courant créant un champ magnétique dans

le rotor. Dans le cas de l'alternateur asynchrone, la fréquence et le

voltage du courant sont imposés par le réseau.

Un canal relie la sortie des turbines au lit du cours d'eau aménagé.

La puissance hydroélectrique installée dans le monde en 2004 était

estimée à 715 gigawatts (GW), soit environ 19% de la puissance

électrique mondiale (15 % en Europe). Cependant, la proportion d'énergie

hydroélectrique produite est moindre que la puissance installée

ne pourrait le faire croire, car elle sert principalement à assurer l’équilibre

instantané entre la production et la consommation d’électricité.

En France, par exemple, la puissance installée est de 25 GW, soit 22

% de l’ensemble des centrales contribuant à l’alimentation

des réseaux publics alors que la production ne représente qu'environ

15 %.

les microcentrales

Les microcentrales dérivées des anciens moulins sont l'une des

possibilités non encore saturées de développement d'usage

de l'eau pour produire de l'électricité.

Les centrales au fil de l'eau utilisent une partie du débit des rivières

pour produire de l'énergie électrique. Elles tournent en continu,

car il n'existe pas de bassin d’accumulation pouvant retenir l’eau.

On distingue les centrales au fil de l’eau équipées de turbines

à axe vertical (rivières à pente forte) et celles équipées

de turbines à axe horizontal (rivières à fort débit

et à petite chute). La production d'électricité implique

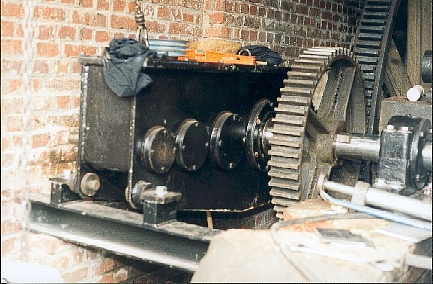

l'utilisation d'un multiplicateur car la roue tourne en général

lentement (2 tours par minute par exemple) tandis que l'alternateur demande

une vitesse de rotation de 1500 tours/mn

multiplicateur utilisé sur l'un des moulins de

la Durdent (Cany 76)

Malgré des coûts de réalisation généralement

élevés, les coûts de maintenance sont raisonnables, les

installations sont prévues pour durer longtemps, et l'énergie

de l'eau est gratuite et renouvelable si elle est bien gérée .

Donc le bilan est plutôt positif, c'est un des systèmes de production

d'électricité les plus rentables ; en outre c'est un des plus

souples. Dans certaines régions on envisage même des systèmes

réversibles, c'est à dire qui remontent l'eau aux heures creuses

avec leur pompe (la turbine peut effectivement fonctionner en pompe selon son

sens de rotation tandis que l'alternateur peut jouer le rôle de moteur)

alimentée par d'autres sources alors en suurproduction (éolienne

ou centrale nucléaire) et vont fonctionner en génératrice

à plein régime aux heures de pointe ce qui économiquement

se révèle très rentable puisque le prix de vente du courant

n'est pas le même selon les périodes.

Impact environnemental

L'hydroélectricité est

considérée comme une énergie propre et inépuisable,

contrairement au pétrole ou au gaz naturel. Ceci est vrai pour les

microcentrales au fil de l'eau. Par contre il convient d'être plus nuancé

pour les grands barrages, et tout particulièrement ceux situés

dans des pays tropicaux. En effet dans ce dernier cas le barrage retient non

seulement l'eau mais aussi tout ce qu'elle transporte et l'eau stagnante favorise

certains processus biochimiques de dégradation. L'activité bactériologique

dans l'eau des barrages relâche alors d'énormes quantités

de méthane (gaz ayant un effet de serre 20 fois plus puissant que le

CO2). Par ailleurs il faut noter que la plupart des barrages européens

ont entrainé une raréfaction des poissons migrateurs (tels les

saumons ou les anguilles) dans le cours supérieur des rivières,

où ils avaient l'habitude de venir frayer, et même dans le cours

inférieur, où les fluctuations brutales de débit perturbent

leur métabolisme.

Les

moulins à marée ne datent pas d'aujourd'hui et dès 1925

un projet d'usine marémotrice fut envisagé sur l'estuaire de

la Rance, mais ce n'est qu'au début des années soixante qu'il

fut réalisé en reprenant l'idée basique du barrage. Lors

de la marée montante on accumule l'eau en amont du barrage et à

marée basse cette eau va entrainer un ou plusieurs groupes à

bulbes jusqu'à ce que la réserve accumulée lors de la

marée précédente soit épuisée. La puissance

installée est de 240MW mais la disponibilité de la centrale

n'est que de 25% du temps en fonction de la marée. Notons que la France

était très en avance dans l'idée d'exploiter l'énergie

marine mais que depuis 1966 le lobby nucléaire a réussi à

bloquer tout nouveau développement de cette technique.

Les

moulins à marée ne datent pas d'aujourd'hui et dès 1925

un projet d'usine marémotrice fut envisagé sur l'estuaire de

la Rance, mais ce n'est qu'au début des années soixante qu'il

fut réalisé en reprenant l'idée basique du barrage. Lors

de la marée montante on accumule l'eau en amont du barrage et à

marée basse cette eau va entrainer un ou plusieurs groupes à

bulbes jusqu'à ce que la réserve accumulée lors de la

marée précédente soit épuisée. La puissance

installée est de 240MW mais la disponibilité de la centrale

n'est que de 25% du temps en fonction de la marée. Notons que la France

était très en avance dans l'idée d'exploiter l'énergie

marine mais que depuis 1966 le lobby nucléaire a réussi à

bloquer tout nouveau développement de cette technique.

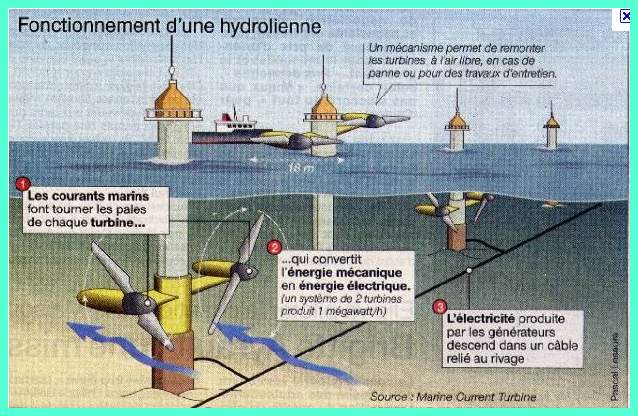

Aujourd'hui l'idée d'exploiter

l'énergie marine est reprise mais dans un environnement différent

puisqu'il s'agit d'installation à hydroliennes, équivalent des

éoliennes mais immergées en pleine mer, donc sous le niveau

de la mer, et entrainées en permanence via les courants marins. Ce

concept qui va être développé à grande échelle

au nord de l'Ecosse, au voisinage des iles Hébrides dans le chenal

proche d'Islay et Jura où règne un courant constant d'environ

11km/h, présente de très nombreux avantages : permanence du

courant, absence de pollution et d'atteinte à l'environnement, aucune

dangerosité particulière. Le problème de la corrosion

des hélices par l'eau de mer qui a un temps freiné le développement

de cette technologie est parfaitement maitrisé aujourd'hui grâce

à certains aciers spéciaux.

La première centrale devrait être

opérationnelle d'ici 2016, mais le gouvernement écossais envisage

d'atteindre dès 2020 une production d'énergies renouvelables

correspondant à 80% des besoins de l'ensemble de l'Ecosse.

.....

.....

Les

moulins à marée ne datent pas d'aujourd'hui et dès 1925

un projet d'usine marémotrice fut envisagé sur l'estuaire de

la Rance, mais ce n'est qu'au début des années soixante qu'il

fut réalisé en reprenant l'idée basique du barrage. Lors

de la marée montante on accumule l'eau en amont du barrage et à

marée basse cette eau va entrainer un ou plusieurs groupes à

bulbes jusqu'à ce que la réserve accumulée lors de la

marée précédente soit épuisée. La puissance

installée est de 240MW mais la disponibilité de la centrale

n'est que de 25% du temps en fonction de la marée. Notons que la France

était très en avance dans l'idée d'exploiter l'énergie

marine mais que depuis 1966 le lobby nucléaire a réussi à

bloquer tout nouveau développement de cette technique.

Les

moulins à marée ne datent pas d'aujourd'hui et dès 1925

un projet d'usine marémotrice fut envisagé sur l'estuaire de

la Rance, mais ce n'est qu'au début des années soixante qu'il

fut réalisé en reprenant l'idée basique du barrage. Lors

de la marée montante on accumule l'eau en amont du barrage et à

marée basse cette eau va entrainer un ou plusieurs groupes à

bulbes jusqu'à ce que la réserve accumulée lors de la

marée précédente soit épuisée. La puissance

installée est de 240MW mais la disponibilité de la centrale

n'est que de 25% du temps en fonction de la marée. Notons que la France

était très en avance dans l'idée d'exploiter l'énergie

marine mais que depuis 1966 le lobby nucléaire a réussi à

bloquer tout nouveau développement de cette technique.