Copyright

© 2000-2015

LHERBAUDIERE

7 pages à l'impression

22 mars 2013

|

Copyright |

7 pages à l'impression |

version

initiale 2002 |

||

| dernière

mise à jour 22 mars 2013 |

L'OZONE ATMOSPHERIQUE

L'OZONE ATMOSPHERIQUEtroisième partie (3/3): métrologie de l'ozone

|

et ses incohérences

|

||||

|

un avenir incertain

|

||||

|

une approche différente

|

||||

| une collection d'icônes pour visiter tout le site | ||||

Considérons maintenant la mesure du taux d'ozone dans l'air de nos villes telle qu'elle est effectuée par les réseaux agréés de mesure selon une méthode optique, recommandée par l'AFNOR, consistant à identifier l'intensité d'absorption d'un rayonnement UV de 254nm de longueur d'onde par l'ozone.

La mesure de la concentration d'ozone dans l'air s'effectue selon une procédure très complexe et source de bien des difficultés. En effet en raison de la trop faible sensibilité du procédé retenu il faut concentrer l'ozone en piégeant dans l'air liquide une quantité considérable d'air pompé à l'extérieur, puis procéder à une distillation vers -100°C pour obtenir de l'ozone enrichi susceptible d'absorber le rayonnement à 254nm en suffisance. Las d'autres composés, eux aussi volatils à -100°C, adsorbent aussi dans cette bande UV ! D'où la nécessité de procéder en deux temps, en dégradant l'ozone sur un filtre catalytique pour n'avoir plus que les autres gaz et par différence obtenir la teneur en ozone après un savant calcul supposant que tous les paramètres ont été correctement contrôlés : émission des lampes UV, températures des filtres et de la chambre d'analyse, pressions diverses, débit et durée de pompage,...cellules photoélectriques.

![]() Le spécialiste de l'instrumentation que je suis émet donc de sérieuses

réserves sur la fiabilité permanente des mesures d'ozone

réalisées par ce procédé.

Le spécialiste de l'instrumentation que je suis émet donc de sérieuses

réserves sur la fiabilité permanente des mesures d'ozone

réalisées par ce procédé.

Précisons aussi que les stations de mesure de la pollution atmosphérique possèdent le plus souvent, à proximité de cet analyseur d'ozone, un autre appareil destiné à mesurer la concentration d'oxydes d'azote. Et le principe préconisé lui aussi par une norme AFNOR implique pour mesurer le NOx l'emploi d'une réaction avec de l'ozone(3). On doit donc fabriquer de l'ozone en excès dans cet appareil pour mesurer NOx...et que devient l'ozone qui n'a pas été détruit en réagissant avec l'oxyde d'azote ? Il est envoyé dans l'atmosphère et peut-être pompé par l'analyseur d'ozone (sic)!

Rajoutons pour être clair que cette méthode ne convient pas, d'une part, parce que sa limite de détection est de 1ppm d'O3 alors que les limites souhaitables de mesure se situeraient dans la plage 1-1000 ppb, et d'autre part en raison des réactions multiples de formations d'ozonides et de peroxydes qui absorbent à la même longueur d'onde. En outre, comme nous l'avons précisé plus haut, en milieu pollué il y a des réactions rapides de dégradation de l'ozone.

On aboutit ainsi à des résultats de mesure officiels très...étonnants. Ainsi nous citerons un exemple lyonnais et le laisserons à votre méditation : à 7h du matin on (c'est à dire COPARLY) enregistre en pleine campagne 100µg/m3 d'ozone, mais seulement 10µg/m3 de NO2, il s'agit donc nécessairement d'ozone d'origine stratosphérique puisque la faible teneur en oxydes d'azote milite en faveur d'une absence de pollution. Et simultanément, au coeur de Lyon à quelques kilomètres seulement, on va mesurer 169µg/m3 de NO2, 147µg/m3 de NO et 47µg/m3 d'ozone, donc moins qu'en campagne non polluée, alors que les oxydes d'azote indiquent une forte pollution. Résultat à notre sens cohérent puisque les oxydes d'azote (NO) détruisent rapidement l'ozone selon la réaction NO +O3 --> NO2+O2 Précisons que l'exemple cité n'est pas unique, j'ai visionné l'ensemble des mesures horaires réalisées par Coparly sur la période du 15 mai au 15 juin 1995 on retrouve systématiquement cette anomalie avec une plus ou moins grande amplitude. En examinant les mesures sur 3 ans d'Air Normand à Rouen on s'aperçoit du même type d'anomalie en Normandie...

Ca se passe de commentaires. Il ne s'agit pas d'anomalie mais bien d'un phénomène naturel de destruction de l'ozone par le monoxyde d'azote, ce qui en d'autres termes revient à dire que le polluant NO réduit la pollution par O3 au niveau du sol. Simultanément on constate la présence d'autres réactions bien plus complexes conduisant à la fabrication de peroxydes et d'aldéhydes entre autres qui sont vraisemblablement les constituants de base du brouillard polluant que les médias nous font prendre pour de l'ozone!

Rappelons, pour ceux que ça intéresse, que les mesures du réseau Coparly sont accessibles sur leur site web [13], chacun peut ainsi vérifier jour après jour ces "anomalies". Notons que ce sont ces résultats qu'utilisent un certain nombre de traiteurs de signaux pour essayer de mettre au point des algorithmes de prédiction des pics d'ozone (groupe ECRIN), ça laisse plus que rêveur.

Quelques remarques d'ordre général concernant les stations de mesure de la pollution atmosphérique :

Actuellement en France les réseaux agréés sont financés par les Conseils Généraux essentiellement et doivent obligatoirement respecter les normes édictées dans les décrets d'application de la loi sur l'air de 1996, décrets parus en mai 1998. Il en résulte un certain nombre d'aberrations qui ne vont malheureusement pas dans le sens de la qualité de la mesure, et donc de la fiabilité des indicateurs de pollution tel l'indice ATMO publié chaque jour dans les quotidiens locaux. En effet le bon sens ne semble pas réellement présider à la mise en oeuvre de ces réseaux.

La pollution est un phénomène non stationnaire d'une très grande complexité puisque résultant de multiples sources d'origines géographiques diverses (à l'échelle de la planète), qu'elle dépend de fluctuations météorologiques elles-mêmes très mal connues tant au niveau de la stratosphère que localement au niveau microclimatologique. En schématisant on peut considérer que la pollution en un endroit donné résulte de la combinaison de pollutions locales chroniques (automobile, chauffage, industrie locale principalement), de pollutions locales accidentelles (souvent importantes et parfois totalement méconnues : les industriels n'étant pas toujours très bavards sur leurs accidents chimiques) et de pollutions venant d'ailleurs au gré des fluctuations météorologiques. Ainsi si je prend l'exemple de l'agglomération rouennaise dont la topologie particulière favorise les phénomènes d'inversion de température qui bloquent la pollution locale on peut ajouter à cette dernière des pollutions régionales (industrie chimique de la Basse Seine), parfois transmanche (pollution venant de l'agglomération londonienne, voire de Liverpool) mais aussi venant du Nord (Région Lilloise, Belgique, Rhénanie...) et, ce qui est moins connu, venant souvent, via les mouvements de la haute atmosphère, de Chine (pays parmi les tous premiers pollueurs de la planète avec sa consommation de charbons de très mauvaise qualité tant à l'échelon industriel qu'individuel - et il y a plus d'un milliard de chinois) ou des USA (premier pollueur, qui le sait et dont le Président Bush lui-même refuse d'appliquer la moindre norme internationale), sans compter les phénomènes naturels critiques du type volcanisme. Il est donc très improbable de disposer à court et moyen terme de modèles représentatifs a priori des fluctuations de la pollution dans une rue de Rouen. Le mieux est encore de la mesurer en permanence. Oui mais, où la mesurer?

Comment implante-t-on une station de mesure? Il y a ce qui serait souhaitable scientifiquement et la pratique effective. Le souhaitable consisterait, dans l'état d'ignorance où l'on se trouve des fluctuations micro et macro climatologiques, en l'implantation sur une zone géographique réduite d'un grand nombre de stations de mesure fiables et après un délai raisonnable vraisemblablement de plusieurs mois de fonctionnement d'essayer d'extraire de l'ensemble des données enregistrées une modélisation qui permettrait de définir l'implantation la plus pertinente pour une station unique représentative de cette zone géographique.

![]() On voit bien la difficulté d'une telle démarche : les stations

de mesure actuelles nécessitent un espace de plusieurs

m2 et occupent un volume de plusieurs m3, elles doivent fonctionner dans

des conditions climatiques contrôlées et coûtent tant à

l'achat qu'en maintenance un prix exorbitant. Il est donc impossible de les

placer au milieu d'une rue, sur un trottoir, au niveau du premier étage

d'un immeuble...

On voit bien la difficulté d'une telle démarche : les stations

de mesure actuelles nécessitent un espace de plusieurs

m2 et occupent un volume de plusieurs m3, elles doivent fonctionner dans

des conditions climatiques contrôlées et coûtent tant à

l'achat qu'en maintenance un prix exorbitant. Il est donc impossible de les

placer au milieu d'une rue, sur un trottoir, au niveau du premier étage

d'un immeuble...

Il est donc exclus de procéder à une expérimentation comparative préalable sérieuse avant implantation d'une station de mesure définitive. Celles-ci seront donc mises en place non sur des critères scientifiques, mais sur des critères d'opportunité, parfois d'opportunité politique.

En outre les matériels agréés (sous l'action de puissants lobbies) ne permettent, de par leur principe de fonctionnement, que la récupération d'une information tous les 1/4 d'heure. Chacun comprendra qu'un poids lourd vétuste malencontreusement arrêté, en raison d'un feu rouge, à proximité d'une telle station peut induire un pseudo pic de pollution à l'instant d'une mesure non réellement représentatif de la réalité moyenne subie par les habitants du quartier. Ceci n'est évidemment qu'un exemple d'une aberration possible dont il est impossible, après coup, d'identifier s'il s'agit d'un réel pic de pollution affectant toute la zone géographique ou d'un simple aléa tel celui imaginé. La seule façon de le discriminer serait évidemment d'avoir d'autres stations de mesure sur la même zone à quelques dizaines de mètre de distance.

Enfin j'ai pu vérifier une pratique couramment employée et dont la validité scientifique laisse plus que sceptique : Les analyseurs ainsi qu'on l'a dit sont fragiles, ce qui revient à dire qu'ils sont assez fréquemment en panne. Le scoop que je vous révèle est qu'en cas de panne le technicien chargé du réseau "reconstitue" la ou les mesures manquantes par comparaison avec ce qui s'est passé ailleurs dans le réseau pendant la panne. J'ai pu ainsi constater lors d'une récente visite au réseau local que plusieurs appareils étaient en panne ce jour là et que les données "reconstituées" (plusieurs sites de mesure sur plusieurs heures) figuraient dans le fichier du jour. C'est une pratique courante m'a assuré la responsable du réseau. On se demande vraiment pourquoi on fait des mesures...

les microcapteurs : un avenir incertain

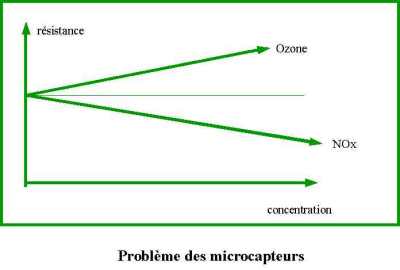

L'emploi de microcapteurs chimiques, basés sur la variation de résistance d'une couche d'oxyde d'étain (ou de tout autre oxyde métallique) convenablement dopée et contrôlée en température et adsorbant les gaz de manière plus ou moins sélective, devrait à moyen terme apporter une réponse plus satisfaisante au problème de la mesure à un coût réduit. Nous en parlons abondamment par ailleurs (capteurs chimiques). Mais il faudrait encore travailler quelque temps pour optimiser les conditions d'emploi des capteurs et ainsi pouvoir discriminer les effets contradictoires des oxydes d'azote et de l'ozone sur l'oxyde d'étain grossièrement schématisés sur la figure ci-dessous.

Précisons cependant que récemment les choses ont commencé à bouger : une première analyse de la situation a été lancée par l'INERIS (2001-2002) afin d'identifier les possibilités, mais surtout une équipe motivée d'ingénieurs issus du CEA (Avignon) s'est lancée dans la conception d'un outil de mesure s'inspirant des idées que nous avons développées par ailleurs et les coréens travaillent d'arrache pied sur un microcapteur à 256 voies simultanées qui permettrait de résoudre bien des problèmes de métrologie.

Données australiennes : tout est relatif

Notons que le procédé de mesure retenu dans une contrée donnée est fonction du problème majeur considéré. En France seule la pollution automobile fait actuellement l'objet d'un intérèt aussi on va vouloir mesurer l'ozone à basse altitude et aux voisinages des axes principaux de circulation en agglomération. En Australie la pollution atmosphérique est absolument mineure, par contre l'intérèt majeur de santé publique est le risque de cancers de la peau induits par les UV, aussi la mesure de l'ozone concerne non sa soit-disant création par l'automobile mais la couche totale d'ozone sur 30km d'épaisseur qui protège ou non des UV selon sa densité. Aussi les procédés de mesure utilisés sont ils complètement différents de ceux utilisés dans l'hexagone. Ainsi les australiens utilisent un dispositif appelé Eco-BadgeTM de la compagnie américaine Vistonomics Inc. qui fournit graphiquement deux informations : d'une part la valeur de pic horaire et d'autre part la moyenne sur huit heures dans la limite de la plage 10 à 350ppb.

fig. Eco-Badge

Une autre technique communément employée est celle du tube de Drager éventuellement muni d'une pompe qui permet d'adsorber sur un solide poreux (charbon actif ou zéolite) l'ozone mais aussi d'autres polluants qui seront quantifiés ultérieurement par analyse chimique. L'inconvénient majeur du tube de Drager est qu'il donne un résultat global sur une période d'adsorption qui peut être de plusieurs jours et qu'il ne permet évidemment pas d'identifier les pics de pollution. En outre lorsque ce dispositif est confié à une personne qui va le porter en permanence pendant une telle durée on ne dispose généralement d'aucune information sur les déplacements de l'expérimentateur.

fig. tube de Drager équipé d'une pompe pour augmenter la sensibilité.

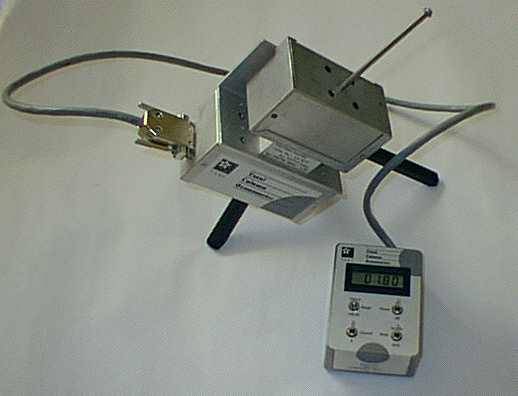

Enfin lorsqu'on veut mesurer localement la totalité de la couche d'ozone stratosphérique on pourra utiliser un "ozonemètre TCO" (total column ozonemeter) tel celui ci-dessous que l'on pointera vers le soleil.

Mesurer le taux d'ozone atmosphérique est une gageure, tenter d'en prévoir les pics ainsi que le prévoit la législation française (qui impose aux organismes agréés d'avertir le préfet en fin d'après midi du risque pour le lendemain (indice ATMO) afin qu'il prenne les mesures nécessaires du type circulation alternée par exemple)...nécessiterait :

Que l'on puisse prévoir l'ensemble des phénomènes liés à la formation/dégradation de l'ozone.

Et en particulier que l'on soit capable de prédire avec une bien meilleure exactitude les évolutions météorologiques tant à l'échelle internationale que locale.

Et bien évidemment que l'on soit capable au niveau local de prédire un gros embouteillage lié à un accident automobile qui se produira le lendemain, (voir Nostradamus!).

Ou une mauvaise manipulation dans une usine chimique ou ailleurs conduisant à un déversement accidentel dans l'atmosphère d'un réel précurseur de la fabrication d'ozone...(ça n'arrive jamais c'est bien connu,... même en pleine mer).

Et que les mesures soient sensiblement plus significatives, en particulier qu'on ne confonde pas l'ozone avec d'autres composés chimiques.

Et alors seulement on pourra espérer formaliser la pollution atmosphérique [4].

(1) M. Popescu & al., analyse et traitement physicochimique des rejets atmosphériques industriels, TecDoc, Paris, 1998, pp751-783.

(2) Ph. Chartier, Pollution atmosphérique, Colloque Véhicules automobiles et qualité de l'air, Paris, 1997, pp5-23

(3) P. Perros, métrologie de l'atmosphère urbaine: évolution de la mesure, in Chr. LE COZ & al., Mesures et environnement, Presses des ponts et Chaussées, Paris, 1997, pp 17-22..

(4) J-M. Brabant, une tentative de formalisation du rapport entre émissions polluantes et conditions de circulation sur la voirie rapide périurbaine, in Chr. LE COZ & al., Mesures et environnement, Presses des ponts et Chaussées, Paris, 1997, pp 87-98..

(5) F. Ramade, écologie des ressources naturelles, Masson, Paris, 1981, pp99-114.

(6) M. Hogie, effets de l'inhalation de toluène, méthode de quantification des effets du toluène sur la stabilisation du regard chez le rat, DEA toxicologie et environnement, Université de Rouen, 1992.

(7)http://jwocky.gsfc.nasa.gov/eptoms/ep.html

(8)http://www.epa.gov/ozone/science/indicat/indicat.html

(9) W.J. Masschelin, Ozone et ozonation, Technique et Documentation, Paris, 1991, p 224.

(10) Ch. Gay, Mise au point d'une méthode chimique de détection sélectrive de O3-trace, Licence de Chimie Physique, Univ Claude Bernard Lyon, 1995.

(11) L. Granger, L'ozone troposphérique : étude de la réaction NO+O2+hn-->O3, Licence de Chimie Physique, Univ Claude Bernard Lyon, 1994.

(12) P. Baumgartner & al., Influence of Chlorofluorocarbons on Ozone Depletion (Photosensitised Decomposition of Ozone by CFCs), Fresenius Envir. Bull.,1994, (3), pp 80-85.

(13) COPARLY , http://www.atmo-rhonealpes.org/coparly/

(14) R. Maduro, R. Shauerhammer, Ozone, un trou pour rien, Editions Alcuin, Paris,1992.

(15) G. Mégie & al., les grands défis du XXIe siècle, l'air, Journal du CNRS, mars 2001, pp14-25.

(16) M. Molina, F.S. Rowland, Stratospheric Sink for CFCs. Chlorine Atom-catalysed Destruction of Ozone, Nature, 249 (1974), p 810.

(17) F.S. Rowland, Atmospheric Chlorine and Stratospheric Ozone, Journal of Photochemistry, 17, (1981), pp 413-417.

![]() Pour

approfondir la chimie de l'ozone stratosphérique : un article de

P. Baumgartner, chimiste spécialiste de l'ozone cliquez

sur suite.

Pour

approfondir la chimie de l'ozone stratosphérique : un article de

P. Baumgartner, chimiste spécialiste de l'ozone cliquez

sur suite.