©

2000-2015 L'HERBAUDIERE ©

2000-2015 L'HERBAUDIERE |

|

dernière

mise à jour |

|

C'est à peu près à ce moment là que j'ai commencé à imaginer ce que pourrait être ma future maison, celle que je ferais construire,... plus tard,... quand j'aurai découvert une mine d'or pour la financer. Faute d'argent immédiatement, j'ai lu tout ce qui traitait des solutions alternatives, du bioclimatisme, des techniques solaires. J'ai affuté mes connaissances en thermodynamique, consulté les statistiques pluviométriques, les données héliographiques, les courbes de température. J'ai procédé à des relevés climatologiques journaliers. Je me suis tuyauté sur les matériaux, leurs coefficients de conductibilité thermique, j'ai testé l'absorption de chaleur de tel ou tel placé dans un caisson isolant derrière une vitre ensoleillée...

Un jour de 1973, à la suite d'errements israéliens, les pays du golfe producteurs de pétrole, associés dans l'OPEP, décidèrent de nous punir...ce fut l'un des plus destructeurs des chocs pétroliers. Aussitôt les gouvernants occidentaux discoururent sur les économies d'énergie (sans prendre la moindre initiative efficace) et, sans attendre d'éventuelles décisions ou incitations officielles, quelques chercheurs se mirent à envisager sérieusement l'emploi de sources d'énergie alternatives moins soumises aux aléas politiques, tandis que d'autres commençaient à tirer la sonnette d'alarme du réchauffement climatique (oui les vrais scientifiques avaient prévu dès la fin des années soixante les problèmes qui nous rattrapent aujourd'hui, mais depuis ce temps les gouvernants du monde entier refusent de prendre des décisions sérieuses pour réduire les conséquences dramatiques de ce réchauffement provoqué par la bétise des hommes)...

Cinq années ont passé.

Puis j'ai découvert dans une revue spécialisée un reportage sur une maison originale construite dans les dunes du Pas de Calais, les photos m'ont plu et j'ai passé quelques semaines à retrouver Noël Trannoy, l'architecte qui l'avait bâtie.

Ensuite il y a eu près de deux années de coopération, de plans, de calculs de thermique, de difficultés pratiques (obtention du permis de construire d'abord refusé par un responsable de l'équipement incompétent, choix des artisans acceptant de faire autre chose que leur routine habituelle...en respectant un cahier des charges précis, des devis et des délais imposés) et au printemps 1980 la pelleteuse entrait en action. Trois mois plus tard, sans aucun retard sur les prévisions, sans malfaçons, la construction était achevée, un record en Normandie...

Quelques idées simples nous ont guidé :

|

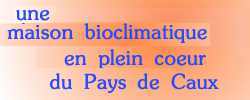

Avant d'expliquer nos choix, un petit coup de projecteur sur les aberrations des constructions courantes, en France, depuis une cinquantaine d'années. La maison individuelle typique est figurée sur le diagramme ci-dessous : une maison rectangulaire, donc plus longue que large, classiquement autour de 10m de longueur et 6m de largeur, parfois plus, parfois moins, orientée n'importe comment, surmontée d'un toit à double pente symétrique, à 45 ou 60 degrés, dans lequel on dispose de "combles aménageables" permettant de faire sensiblement 2 chambres mansardées à l'étage.

On constate immédiatement que le soleil n'aura pas le même effet s'il est face à l'un des pignons ou face à la façade principale, les surfaces insolées n'étant ni de même nature ni de même surface. La seconde remarque c'est qu'à l'étage on dispose d'une surface utile sensiblement réduite de moitié par rapport à l'emprise au sol du bâtiment et par ailleurs qu'un volume équivalent au volume utile est perdu à l'étage.

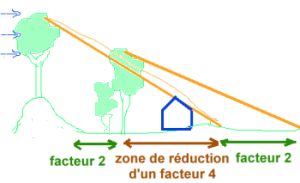

La troisième remarque concerne l'action du vent : en raison de la forme du toit le vent va être dévié par celui-ci, en fait les lignes de vent vont se resserrer et donc s'accélérer le long du toit, former un tourbillon au sommet et redescendre sur l'autre versant. Si la mansarde est éclairée par un Velux un nouveau tourbillon va se former autour du cadre du Velux. Ainsi si la construction a sa façade principale face au sud, un vent glacial de nord va non seulement affecter la face nord, mais aussi refroidir la face sud réduisant ainsi très sensiblement les apports solaires éventuels. Or la quasi totalité des lotissements sont réalisés sur des parcelles de terrain en plein vent et le règlement dudit lotissement ou les dimensions restreintes des parcelles interdisent généralement les plantations hautes susceptibles de filtrer le vent. A soixante-dix kilomètres à l'heure, le vent double les déperditions énergétiques d'une maison traditionnelle, et à 35km/h il les augmente encore de près de 50%. Rappelons pourtant qu'un rideau d'arbres réduit la force du vent de moitié sur une longueur égale à deux fois la hauteur des arbres et que deux rangées d'arbres disposés en quinconce vont donc le réduire sensiblement d'un facteur 4.

Dans les constructions dites solaires il est habituel de préconiser l'usage de grandes verrières face au sud en déconseillant de scinder les vitrages pour réduire les ponts thermiques. En Normandie et dans les pays très venteux ce n'est malheureusement pas une bonne solution car en cas de tempête venant du sud-ouest (sens des vents dominants dans notre région) les superbes verrières ont une fâcheuse tendance à éclater.

chaumière et son avancée en queue de pie

Rappelons enfin les caractéristiques essentielles de la chaumière normande traditionnelle : une maison sans étage, très basse avec peu d'ouvertures pour limiter l'impact du vent, construite sur une ossature bois (les célèbres colombages) remplie de torchis, c'est à dire d'un mélange de paille et d'argile matériau "vivant" qui respire, assure une isolation thermique bien supérieure aux modernes parpaings de béton et garantit la stabilité d'un taux d'humidité agréable. En outre le toit était constitué d'une couche de plus de 25 cm de chaume, excellent isolant. Et enfin le grenier ne possédait qu'une simple ouverture orientée à l'est, abritée par l'avancée du toit (queue de pie) et ce grenier servait à entreposer le foin pour l'hiver (et jusqu'à la fenaison suivante en mai-juin). Et chacun sait que le foin est un excellent isolant. Ainsi les constructions traditionnelles étaient particulièrement écologiques, ce qu'on a totalement oublié dans la seconde moitié du siècle dernier.

C'est en tenant compte de l'ensemble des remarques ci-dessus que nous avons imaginé notre solution.

Un calcul simple montre que l'idéal en terme de captation de l'énergie solaire, de pertes dues au vent et aux différences de température entre extérieur et intérieur consiste à réaliser l'optimum en terme de rapport volume/surface externe, c'est à dire de construire une demie sphère la plus enterrée possible côté nord et ouest (eu égard aux vents dominants). C'est techniquement peu réaliste, mais on pourrait s'approcher de cet optimum en construisant une maison de base hexagonale dont "l'enveloppe" serait donc une demie sphère. La difficulté provient alors de la quasi invivabilité de la construction très difficile à meubler.

La solution ce fut donc une base carrée, une ossature bois, et des parois inclinées pour bénéficier au mieux des rayons du soleil en hiver. Les calculs nous indiquaient que pour récupérer hivernalement le maximum d'énergie solaire, compte tenu de notre latitude, il fallait construire un bâtiment polygonal dont les parois auraient été inclinées de 49° environ. Le compromis optimal a été une inclinaison de 75° sur une base carrée de 10m de côté, et pour éviter les coins anguleux, il fut décidé d'y placer des vitrages trapézoidaux à chassis fixe. Ainsi la quantité d'énergie solaire récupérée, via les doubles vitrages, est presque uniforme tout au long de la journée. Notons que les chassis fixes laissent passer le soleil et la lumière mais ne risquent pas de laisser passer de l'air à la différence des chassis ouvrants. L'intérêt supplémentaire de ces doubles vitrages d'angle c'est d'avoir permis de réduire le nombre de chassis ouvrants en façade et donc d'avoir libéré des surfaces murales.

Enfin une isolation soignée permet d'éviter les fuites thermiques importantes, tandis que des plantations réfléchies de feuillus assurent l'ombrage en été limitant ainsi les risques de surchauffe, réduisent hiver comme été la force du vent tout en permettant l'ensoleillement maximal en hiver.

| une

exploitation maximaliste est elle possible? |

Pour aller jusqu'au bout de l'idée, nous avons alors réalisé une maquette d'un prototype qui serait presque énergétiquement autonome, en récupérant en été un maximum d'énergie qui aurait été stockée dans un réservoir d'environ 30m3 dont 15m3 de cailloux, enfoui sous le sous-sol, pour être réutilisée en hiver. Dans ce cas pour diminuer au maximum les pertes la structure doit être fortement enterrée sur 3 côtés, et la face sud doit être un capteur solaire actif composé d'un récepteur/accumulateur de cuivre, finement verni, derrière une vitre. Indépendamment de son intégration très forte dans le site, cette maison posséderait une très bonne isolation puisque son coefficient G en la supposant flotter dans l'air ambiant serait inférieur à 1. Cette idée a été primée au concours énergies de demain de la foire internationale de Nancy en 1980.

La figure de gauche montre la très faible hauteur hors sol côté nord et est (1.20 m), tandis que celle de droite montre la face sud constituée d'un immense capteur de 16m2 recouvrant toute la surface à l'exception de la baie vitrée centrale (porte coulissante).

Le bilan thermique est obtenu en décomposant la construction en cinq zones de surfaces pour lesquelles la nature des échanges thermiques est distincte.

On considère ainsi une zone 1 pour les éléments visibles de la structure (vitrage, plafond et paroi haute) dans laquelle les déperditions sont les plus importantes en hiver, décomposée en pratique en deux parties dans les calculs pour bien visualiser l'importance des vitrages(Q'1) par rapport aux autres surfaces (Q1) |

La zone 2 concerne les surfaces en contact direct avec la terre considérée comme un milieu sensiblement isotherme en profondeur : il s'agit d'une partie des murs en béton et des planchers.(Q2) |

La zone 3 concerne la partie du plancher et du mur en contact avec l'espace tampon - garage.(Q3) |

La zone 4 est constituée de la façade d'entrée en liaison avec l'espace porche qui joue le rôle de serre.(Q4) |

La zone 5 est constituée des surfaces restantes à savoir d'une part la partie du plancher au dessus du vide sanitaire, et d'autre part le patio capoté dont on pourrait négliger les échanges en raison du stockage thermique qui leur est lié directement et est supposé à >17°C. |

A cela il faut rajouter les calories apportées par le système de ventilation contrôlée traversant le stockage thermique (PVMC), et celles apportées directement par le rayonnement solaire (PUV). |

Nous ne reproduirons pas ici l'ensemble des calculs mais simplement les résultats estimés pour une implantation dans la région de Nancy, c'est à dire une région encore moins favorable que la région normande.

Données climatiques pour Nancy pendant la période officielle de chauffage: énergie Pi en kWh reçue par 1m2 de capteur incliné à 75° orienté sud, température moyenne de l'air extérieur Te

| janvier | février | mars | avril | mai | octobre | novembre | décembre | |

| Pi | 1.68 | 2.47 | 3.36 | 3.27 | 3.14 | 2.87 | 1.6 | 1.3 |

| Te | 0.9 | 1.9 | 5.8 | 9.3 | 13.1 | 9.9 | 5.4 | 1.9 |

bilan thermique mensuel estimé en kWh pour les mêmes mois

| Q1 |

315 | 334 | 341 | 295 | 130 | 214 | 251 | 282 |

| Q'1 | 298 | 230 | 170 | 107 | 36 | 126 | 208 | 288 |

| Q2 | 425 | 387 | 425 | 411 | 274 | 425 | 411 | 425 |

| Q3 | 241 | 220 | 244 | 234 | 156 | 241 | 234 | 241 |

| Q4 | 80 | 71 | 65 | 52 | 27 | 53 | 67 | 81 |

| PVMC | 0 | 220 | 616 | 668 | 560 | 592 | 94 | -80 |

| PUV | 470 | 633 | 959 | 937 | 698 | 811 | 434 | 363 |

| bilan

global : Q1 + Q'1 + Q2 + Q3

+ Q4 - Pvmc - Puv = Q |

||||||||

| Q | 889 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 | 1034 |

L'analyse de ces résultats montre qu'avec un débit de VMC de 100m3/h les besoins énergétiques sont couverts par le soleil huit mois par an et qu'en décembre il faudra un appoint moyen d'environ 1.5kWh/h en énergie classique. Il parait alors justifié d'adjoindre en série avec le circuit de VMC un système de chauffage de 1.5kW de puissance environ pour assurer cet appoint, en pratique on prendrait une marge de sécurité pour tenir compte des jours de très grand froid, donc un radiateur de 2 à 3kW. Notons qu'en modulant le débit de VMC en fonction de l'efficacité instantanée du capteur solaire (augmentation en période de fort ensoleillement et réduction la nuit on pourrait ramener à presque zéro les besoins énergétiques (hors celui du moteur de VMC). Bien sûr il s'agit d'un résultat ne prenant pas en compte l'énergie dégagée par les habitants et celle perdue lors d'ouverture de portes. De même l'influence du vent a été négligée en tenant compte de la très faible hauteur au dessus du niveau du sol (1.20 m seulement) côté nord et est.

le projet final et sa réalisation sont à la page suivante.