Copyright

© 2000-2015LHERBAUDIERE

26 janvier 2015

|

Copyright |

|

première

version septembre 2013 |

|

| dernière

mise à jour 26 janvier 2015 |

Introduction

En 2015 il est en principe interdit d'exploiter le prétendu gaz de

schiste en France en raison d'une loi votée par le parlement (dite

loi Jacob), cependant divers pseudos experts financés le plus

souvent (plus ou moins secrètement) par les compagnies pétrolières

et leurs associées souhaitent vivement cette exploitation en vantant

les soit-disant mérites d'une telle exploitation. Il convient donc

de faire le point sur ce dossier.

Aux Etats Unis et aussi au Canada, pays de l'extrême libéralisme et de l'irresponsabilité environnementale, cette exploitation a ravagé (et continue à ravager) des régions entières. Le jeu en vaut-il la chandelle? Qu’est-ce qui est « bon » pour notre avenir ? Ouvrir les vannes pour créer quelques milliers d'emplois, en tapissant la France de dizaines de milliers de puits de forage , dans le but de nous affranchir de notre dépendance au gaz norvégien ou russe ? Ou renoncer au gaz de schiste pour préserver les ressources et les emplois liés au tourisme, à l’agriculture, à la qualité des eaux et plutôt investir dans la transition énergétique ?

Une étude minutieuse menée par Green Cross France nous apprend

ceci :

. 1°, « l’exploitation par fracturation hydraulique n’est

pas rentable sur une période inférieure à quinze ans

(et très incertaine au-delà) si elle paye ses externalités

». Autrement dit, si elle tient compte du coût réel de

ses impacts sanitaires et environnementaux.

2°, le « rendement énergétique de cette technique

est très médiocre ».

3°, « l’occupation de l’espace au sol est largement

supérieure à

celle des dispositifs à énergies renouvelables produisant la

même quantité d’énergie ».

4°, « les risques sanitaires sont très importants ».

5°, les risques environnementaux sont multiples. et « aucune technique

alternative ne permet d’éliminer ces risques ».

le procédé actuel

Le gaz de schiste, également appelé

gaz de roche-mère, est un gaz naturel contenu dans des roches marneuses

ou argileuses riches en matières organiques, roches qui peuvent avoir

une structure litée de schiste. Contrairement au gaz naturel conventionnel

qui est retenu dans une roche perméable permettant une exploitation

facile, le gaz de schiste est piégé dans les porosités

d'une roche rendue imperméable par l' argile qu'elle contient.

L'extraction du gaz de schiste, particulièrement difficile, nécessite

le recours systématique aux techniques du forage dirigé et de

la fracturation hydraulique particulièrement couteuses.

Le gaz de schiste, également appelé

gaz de roche-mère, est un gaz naturel contenu dans des roches marneuses

ou argileuses riches en matières organiques, roches qui peuvent avoir

une structure litée de schiste. Contrairement au gaz naturel conventionnel

qui est retenu dans une roche perméable permettant une exploitation

facile, le gaz de schiste est piégé dans les porosités

d'une roche rendue imperméable par l' argile qu'elle contient.

L'extraction du gaz de schiste, particulièrement difficile, nécessite

le recours systématique aux techniques du forage dirigé et de

la fracturation hydraulique particulièrement couteuses.

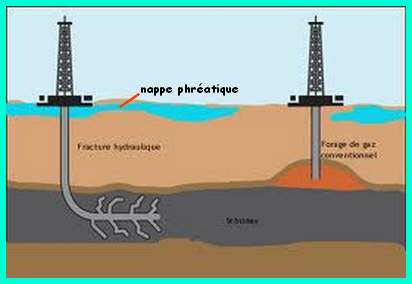

La « fracturation hydraulique » est la dislocation ciblée de formations géologiques peu perméables par le moyen de l'injection sous très haute pression d'un fluide destiné à fissurer et micro-fissurer la roche. Cette fracturation peut être pratiquée à proximité de la surface, ou à grande profondeur (à plus de 4 km dans le cas du gaz de schiste), et à partir de puits verticaux, inclinés ou partiellement horizontaux.

Quand la pression du fluide, injecté à la profondeur voulue,

dépasse celle de l'eau interstitielle de la roche créée au point d'application par le poids des roches situées au dessus, une

ou des fractures s'initient. Elles vont s'élargir et se propager sur

quelques centaines de mètres grâce à l'injection continue

du fluide. La direction que peuvent prendre les fractures est loin d’être

entièrement contrôlable. Pour éviter que tout ne s'effondre

lorsqu'on récupère le gaz on ajoute dans le fluide des microbilles

de céramique ou du sable censés remplir les fractures tout en

conservant la porosité nécessaire à la circulation du

gaz à extraire. Cependant ce processus est insuffisant et compte tenu

de la complexité du milieu argileux concerné la perturbation

biologique créée par cette injection de fluide risque de provoquer

le développement de bactéries qui gèneraient fortement

l'extraction. On doit donc ajouter à cette eau quelques produits chimiques

antibactériens qui bien évidemment de sont pas du tout anodins.

au point d'application par le poids des roches situées au dessus, une

ou des fractures s'initient. Elles vont s'élargir et se propager sur

quelques centaines de mètres grâce à l'injection continue

du fluide. La direction que peuvent prendre les fractures est loin d’être

entièrement contrôlable. Pour éviter que tout ne s'effondre

lorsqu'on récupère le gaz on ajoute dans le fluide des microbilles

de céramique ou du sable censés remplir les fractures tout en

conservant la porosité nécessaire à la circulation du

gaz à extraire. Cependant ce processus est insuffisant et compte tenu

de la complexité du milieu argileux concerné la perturbation

biologique créée par cette injection de fluide risque de provoquer

le développement de bactéries qui gèneraient fortement

l'extraction. On doit donc ajouter à cette eau quelques produits chimiques

antibactériens qui bien évidemment de sont pas du tout anodins.

Une opération individuelle de fracturation est généralement réalisée en quelques heures -exceptionnellement plusieurs jours-, et de très nombreuses fracturations sont échelonnées le long d'un même forage horizontal unique. Au final, pendant la phase d'extraction, ces zones de fissures artificielles régulièrement espacées vont permettre de drainer des volumes de roches relativement peu éloignées de l'axe du puits, l'imperméabilité de la roche reprenant rapidement le dessus. De ce fait, la productivité d'un puits fracturé chute assez rapidement avec le temps : ainsi aux Etats Unis on constate dès la première année, une chute de productivité atteignant plus de 90% au bout de cinq ans. Ce qui oblige à effectuer un nouveau forage à quelques centaines de mètres du précédent.

Les problèmes

Comme précisés dans l'introduction ils sont de nature environnementale

et économiques. En premier lieu il y a les incertitudes géologiques

poouvant conduire à faire des forages là où il n'y a

presque rien à récupérer. Mais le plus important ce sont

les conséquences environnementales directes ou indirectes.

1° lors du forage des bulles de gaz sont rejetées dans l'atmosphère pendant

un certain nombre de jours avant que ce forage ne soit considéré

comme rentable et raccordé à un pipeline. Et se poursuivent dès lors

que le puits est abandonné en raison de sa chute de productivité.

On a constaté en Amérique du Nord que parfois plus de 8% du

gaz était ainsi perdu. Ces fuites massives de méthane

participent à l'aggravation de l'effet de serre.

2° On constate aux USA une forte dégradation des paysages en raison

de la multiplication des forages, auxquels il faut ajouter les stockages,

les routes d'accès...

3° les dégradations environnementales des écosystèmes locaux, des nappes

souterraines et de surface, du sol et du sous-sol sont évidentes. En

particulier il est évident qu'au cours du forage il est probable que

l'on transperce une voire plusieurs nappes phréatiques avec le risque

de pollution irrémédiable de celles-ci.

4° Les impacts à moyen et long terme de la fracturation profonde

ne semblent pas avoir fait l'objet d'études sérieuses ni des

scientifiques ni surtout des administrations théoriquement concernées..

5° Dans un pays comme la France dont le tourisme est actuellement une

ressource économique primordiale (la seule qui ne soit pas en décroissance)

on peut se poser la question de l'intérèt à long terme

d'une dégradation irréversible de certaines zones touristiques

pour une exploitation qui ne durerait guère plus de quelques années.

6° Enfin cette technique consomme de gigantesques quantités d'eau,

quantités qui seraient bien utiles à la consommation humaine.

En outre celà va contribuer à augmenter le coût de l'eau

pour la consommation humaine (car la rareté se traduit toujours par

des prix élevés).

7° Il existe aussi des risques d'explosion, d'incendies, de fuites ou

de surgissement en geyser de fluide. Ils peuvent provenir d'erreurs humaines

ou de déficiences matérielles.

Conclusion : « Le plus sage est probablement de laisser les gaz de schiste dans le sol à ce stade… Ils seront toujours disponibles si quelque jour une technique “propre” venait à être trouvée. »

bibliographie:

Phillips, William John ; Hydraulic fracturing and mineralization

; Journal of the Geological Society (Geological Society of London) ; Août

1972; v. 128; no. 4; p. 337-359;

Howard, G.C. and C.R. Fast (editors), Hydraulic Fracturing, Monograph

Vol. 2 of the Henry L. Doherty Series, Society of Petroleum Engineers New

York, 1970.

Montgomery, Carl T., « Hydraulic Fracturing: History of an Enduring Technology », Journal of Petroleum Technology, Society of Petroleum Engineers, vol. 62, no 12, décembre 2010, p. 26-32

Gaz de schiste : la bataille de France a commencé, Terra Eco N° 51 - octobre 2013

![]() additif

2014 toujours valable en 2015 : faites lire cette page à

votre député et à vos élus locaux.

additif

2014 toujours valable en 2015 : faites lire cette page à

votre député et à vos élus locaux.