Copyright

© 2000-2015

LHERBAUDIERE

première

version décembre 2006

dernière

mise à jour

04 janvier 2011

04 janvier 2011

|

Copyright |

|

première

version décembre 2006 |

|

| dernière

mise à jour 04 janvier 2011 |

Le chauffage et la climatisation

les enjeux |

|

les capteurs solaires |

|

oui

mais |

|

des

exemples encourageants |

|

ne pas se tromper |

Actuellement deux procédés sont exploités principalement le chauffage à l'aide de combustible fossile (fuel principalement mais aussi gaz naturel) et le chauffage électrique. Tous deux vont disparaitre, du moins sous leur forme actuelle, au cours des prochaines décennies pour cause de disparition des sources d'approvisionnement en pétrole, gaz et uranium. Le chauffage électrique se maintiendra dès lors qu'on disposera de sources renouvelables d'électricité délocalisées (photovoltaïque, éolienne) et qu'on aura isolé très correctement les bâtiments (cf maison passive bioclimatique pour comprendre l'ensemble des techniques d'isolation à mettre en oeuvre, l'utilisation totalement gratuite du soleil et les astuces favorisant la climatisation hiver comme été) pour réduire d'un facteur supérieur à 5 (en moyenne par rapport à la situation de 2007) la consommation, ce qui va nécessiter des travaux absolument gigantesques (surtout pour les logements anciens) dans les prochaines années. L'objectif est en effet de réduire la consommation énergétique des logements à moins de 50kWh/an et par m2. Insistons sur le fait que l'augmentation prohibitive des coûts des moyens de chauffage couramment utilisés actuellement va de facto imposer aux utilisateurs ces travaux s'ils veulent continuer à bénéficier d'une température agréable dans leurs logements, il n'y a plus d'alternative. Les chaudières de chauffage central pourront être remplacées par des chaudières utilisant le bois ou la biomasse, mais ne seront économiquement utilisables que si les besoins en chauffage sont effectivement réduits TRES fortement.PréambuleLe chauffage représente un problème énergétique majeur puisqu'il correspond à plus d'un tiers de la consommation énergétique de l'humanité avec des variations géographiques très importantes, ainsi dans certaines régions chaudes c'est l'aspect climatisation (au sens refroidissement) des logements qui va être privilégié, dans d'autres telles la France c'est l'aspect chauffage qui reste majoritaire, tandis qu'aux Etats Unis les deux aspects sont mis en oeuvre conduisant à une dépense énergétique gigantesque.

L'énergie solaire est de loin celle qui semble la plus "renouvelable", en fait le mot est très mal choisi. Il se trouve simplement qu'on peut compter sur le soleil pour assurer sensiblement le même service gratuit pendant encore quelques milliards d'années, ce qui à l'échelle d'une vie humaine est effectivement une très très longue période. Et compte tenu de l'imbécilité des humains qui finiront bien par s'entretuer tous dans une guerre nucléaire (ou pire) bien avant que notre étoile nous laisse tomber, on peut donc considérer que le soleil est quasi inusable!Le chauffage solaire direct

Le

rayonnement solaire nous apporte directement de la chaleur, c'est donc

a priori le moyen optimal de se chauffer. La difficulté provient du fait

que nous n'en bénéficions pas 24h par jour, mais seulement dans

la journée et que ça dépend en outre de l'heure, de la

date dans l'année et de la situation géographique et de l'ennuagement

instantané. Certains sont donc plus privilégiés que d'autres.

Le

rayonnement solaire nous apporte directement de la chaleur, c'est donc

a priori le moyen optimal de se chauffer. La difficulté provient du fait

que nous n'en bénéficions pas 24h par jour, mais seulement dans

la journée et que ça dépend en outre de l'heure, de la

date dans l'année et de la situation géographique et de l'ennuagement

instantané. Certains sont donc plus privilégiés que d'autres.

D'aucuns préconisent ce mode de chauffage sous l'appellation fallacieuse d'énergie renouvelable. Ce mode de chauffage ne peut être généralisé. Il est intéressant si vous êtes en maison individuelle à la campagne, mais la quantité de bois nécessaire pour chauffer votre logement pose des problèmes de stockage incompatibles avec une maison ou un appartement de ville (sauf cas de chauffage urbain ce qui n'existe que dans les quartiers neufs ne l'oublions pas). En effet là où vous utilisez un mètre cube de fuel stocké dans un réservoir adapté, il vous faudra 5 ou 6 stères de bois (quelle que soit sa présentation) impliquant manipulation, aire de stockage et bien sûr cendres. S'il m'est aisé d'utiliser les cendres de ma cheminée, relativement peu exploitée, dans mon jardin, je serai infiniment plus géné pour les évacuer si j'habitais au centre de Rouen.Chauffage au bois

Le

second problème qu'il ne faut pas sousestimer est celui de la repousse

des arbres. Un arbre met plusieurs dizaines d'années pour fournir

assez de bois pour justifier son abattage et, si le chauffage au bois se généralisait,

un rapide calcul montre qu'au bout d'une dizaine d'années il y aurait

pénurie de bois et que le coût de ce mode de chauffage deviendrait

alors exorbitant. Aujourd'hui le chauffage au bois n'est pas trop utilisé

et il est donc possible de trouver du bois à prix raisonnable et tout

particulièrement des déchets de bois que des industriels avisés

transforment en granulés bien adaptés aux chaudières modernes.

Actuellement environ 500 chaufferies collectives et 1000 chaufferies industrielles

fonctionnent aux granulés et déchets de bois en France (en fait

avec environ 80% de déchets provenant souvent de bois importés

et 20% de bois de chauffage provenant plus vraisemblablement des forêts

françaises). Les granulés sont commercialisés en sacs de

15 kg et fournissent environ l'équivalent de 4800kWh/h par tonne. Un

simple calcul montre que si vous avez un logement de 100m2 mal isolé

et nécessitant annuellement l'équivalent de 250kWh/m2 (situation

moyenne française évaluée en 2007 et pratiquement inchangée

en 2013) il vous faudra donc plus de 5 tonnes de granulés par an... soit

sensiblement 350 sacs de 15kg! ou si vous utilisez des bûches convenablement

sèchées 17.5 stères, mais cela vous coûtera plus

de moitié moins cher que le fioul (tarif mars 2013).

Le

second problème qu'il ne faut pas sousestimer est celui de la repousse

des arbres. Un arbre met plusieurs dizaines d'années pour fournir

assez de bois pour justifier son abattage et, si le chauffage au bois se généralisait,

un rapide calcul montre qu'au bout d'une dizaine d'années il y aurait

pénurie de bois et que le coût de ce mode de chauffage deviendrait

alors exorbitant. Aujourd'hui le chauffage au bois n'est pas trop utilisé

et il est donc possible de trouver du bois à prix raisonnable et tout

particulièrement des déchets de bois que des industriels avisés

transforment en granulés bien adaptés aux chaudières modernes.

Actuellement environ 500 chaufferies collectives et 1000 chaufferies industrielles

fonctionnent aux granulés et déchets de bois en France (en fait

avec environ 80% de déchets provenant souvent de bois importés

et 20% de bois de chauffage provenant plus vraisemblablement des forêts

françaises). Les granulés sont commercialisés en sacs de

15 kg et fournissent environ l'équivalent de 4800kWh/h par tonne. Un

simple calcul montre que si vous avez un logement de 100m2 mal isolé

et nécessitant annuellement l'équivalent de 250kWh/m2 (situation

moyenne française évaluée en 2007 et pratiquement inchangée

en 2013) il vous faudra donc plus de 5 tonnes de granulés par an... soit

sensiblement 350 sacs de 15kg! ou si vous utilisez des bûches convenablement

sèchées 17.5 stères, mais cela vous coûtera plus

de moitié moins cher que le fioul (tarif mars 2013). La biomasse

L'énergie

qui nous parvient du soleil sous forme photothermique est pour partie transformée

en "biomasse" par les plantes lors de la photosynthèse. Cette

biomasse végétale est constituée des feuilles, des fleurs,

des tiges, des racines de la plante.

L'énergie

qui nous parvient du soleil sous forme photothermique est pour partie transformée

en "biomasse" par les plantes lors de la photosynthèse. Cette

biomasse végétale est constituée des feuilles, des fleurs,

des tiges, des racines de la plante. Sous cette appellation on englobe plusieurs notions différentes, d'une part, ce que les géologues dénomment depuis toujours géothermie c'est à dire la chaleur de la terre et dont l'exploitation concerne le chauffage via des sources d'eau chaude qui proviennent de la profondeur de la terre et parfois, par le biais de failles remontent jusqu'à la surface. C'est par exemple le cas à Chaudes Aigues où depuis les romains un réseau de chauffage urbain est alimenté par une telle source. Mais depuis quelques années on parle aussi de géothermie basse énergie voire très basse énergie utilisant des aquifères à 30°C ou moins relativement faciles à atteindre.la géothermie

la géothermie individuelle dite très basse énergie

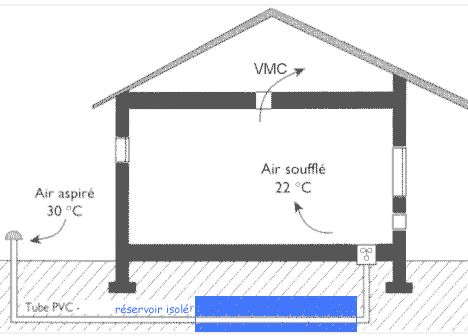

Depuis

quelques années on commence à exploiter l'énergie du sous-sol

de manière assez astucieuse en extrapolant le concept du puits provençal

et en lui adjoignant un échangeur de chaleur sophistiqué (pompe

à chaleur). L'idée est simple il suffit d'enterrer à une

certaine profondeur un tuyau plus ou moins souple (généralement

en polyéthylène) de très grande longueur (au moins cinquante

mètres, mais souvent beaucoup plus) étalé en boucle, dans

lequel circule un fluide antigel qui va donc récupérer la chaleur

du sol et la transmettre à l'échangeur de la pompe à chaleur

qui elle alimentera le système de chauffage de la maison. Rappelons qu'en

première approximation une pompe à chaleur est une forme particulière

de réfrigérateur qui va refroidir le liquide du circuit enterré

en rejetant dans l'habitation les calories récupérées.

Le rendement est effectivement d'autant plus élevé que le liquide

du circuit enterré est plus chaud.

Depuis

quelques années on commence à exploiter l'énergie du sous-sol

de manière assez astucieuse en extrapolant le concept du puits provençal

et en lui adjoignant un échangeur de chaleur sophistiqué (pompe

à chaleur). L'idée est simple il suffit d'enterrer à une

certaine profondeur un tuyau plus ou moins souple (généralement

en polyéthylène) de très grande longueur (au moins cinquante

mètres, mais souvent beaucoup plus) étalé en boucle, dans

lequel circule un fluide antigel qui va donc récupérer la chaleur

du sol et la transmettre à l'échangeur de la pompe à chaleur

qui elle alimentera le système de chauffage de la maison. Rappelons qu'en

première approximation une pompe à chaleur est une forme particulière

de réfrigérateur qui va refroidir le liquide du circuit enterré

en rejetant dans l'habitation les calories récupérées.

Le rendement est effectivement d'autant plus élevé que le liquide

du circuit enterré est plus chaud. Ainsi qu'on l'a montré dans ce court résumé plusieurs solutions sont envisageables pour obtenir un complément de chauffage économique, peu polluant et durable. Aucune ne peut prétendre à l'universalité et l'on peut même envisager de les combiner sur un site donné. Le seul conseil réaliste que l'on puisse donner c'est donc, avant de s'engager dans une voie, de bien réfléchir, de consulter plusieurs vrais professionnels et de tenter de rencontrer d'autres utilisateurs ayant déjà testé localement la solution qui vous intéresse.Conclusion

|

|

|||||