Copyright

© 2000-2015

LHERBAUDIERE

première

version décembre 2006

dernière

mise à jour

26 janvier 2015

26 janvier 2015

|

Copyright |

|

première

version décembre 2006 |

|

| dernière

mise à jour 26 janvier 2015 |

La biomasse

|

définition

de la biomasse |

|

|

une

application de bon sens |

|

|

un

double intérêt |

|

|

un projet à suivre |

En écologie, la biomasse est la quantité totale de matière de toutes les espèces vivantes présentes dans un milieu naturel donné.introduction

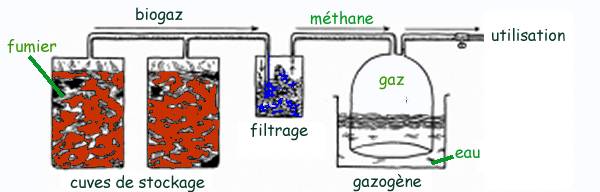

L'une des applications les plus intéressantes en terme de rentabilité et de bon sens écologique est sans conteste la fabrication de biogaz à partir du fumier.le biogaz

Ce principe est évidemment adaptable dans les pays du sud et présente un avantage supplémentaire c'est qu'il évite alors en grande partie la corvée de ramassage du bois qui occupe tant les femmes des états subsahéliens. Aujourd'hui on a pu démontrer qu'une famille d'usagers du biogaz utilise environ 2Kg de bois par jour contre 15Kg auparavant. L'utilisation du biogaz remplace donc 75 à 80% du bois à brûler et évite environ 12 h de travail d'abattage et de ramassage de bois par semaine.le biogaz dans les pays du Sud

Plusieurs chercheurs de Virginia Tech et de l'Université de Géorgie proposent un nouveau procédé très intéressant a priori. Il s'agit de fabriquer de l'hydrogène à partir de polysaccharides directement issus de la biomasse. L'hydrogène est considéré comme un matériau extrêmement intéressant comme substitut du pétrole car sa combustion produit de la vapeur d'eau et non du CO2 et n'est donc pas considérée comme polluante. Malheureusement jusqu'à aujourd'hui 4 problèmes n'étaient pas résolus de façon satisfaisante : la production, le stockage, la distribution et les piles à combustibles. Autant dire que l'emploi de l'hydrogène était une utopie totale.la filière sucre-hydrogène

L'exploitation de la biomasse est prometteuse en premier lieu pour le chauffage (bois, copeaux de bois, biogaz), en second lieu pour l'automobile (amidon) et bien sûr pour la production d'électricité (soit à partir de centrales thermiques à bois, soit à partir de microcentrales à biogaz). L'intérêt de la centrale utilisant des copeaux ou des déchets de bois est surtout la possibilité de démarrage rapide, donc pour servir d'appoint en cas de pointes de consommation.Conclusion Provisoire

|

|

|||||