Copyright

© 2000-2015

LHERBAUDIERE

5 pages à l'impression

22 mars 2013

|

Copyright |

5 pages à l'impression |

version

initiale 2002 |

||

| dernière

mise à jour 22 mars 2013 |

CAPTEURS pour l'AUTOMOBILE

septième partie :hypovigilance et sécurité

| ne

pas dormir |

||||

| voir

mieux la nuit |

||||

| des

capteurs embarqués |

||||

| un

capteur d'abrasion |

||||

| une collection d'icônes pour visiter tout le site | ||||

L'amélioration de la sécurité passe aussi par le conducteur. De nombreux travaux ont montré qu'un conducteur fatigué présente des défauts de vigilance (hypovigilance) préludes à l'endormissement. Deux solutions sont envisageables, la première déjà employée couramment vis à vis des machinistes sur les réseaux ferrés consiste à imposer au conducteur de répondre à une sollicitation visuelle ou auditive répétitive par l'appui sur un bouton poussoir, et dès que le temps de réponse du machiniste dépasse un seuil un signal plus vigoureux retentit pour le réveiller. Cette technique est particulièrement stressante et semble donc totalement inapropriée sur un véhicule automobile.

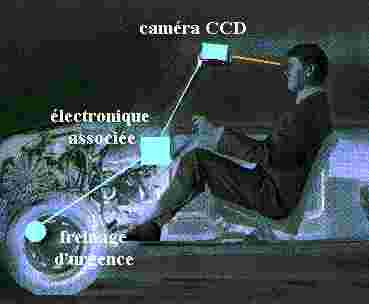

La seconde approche est donc de type passif et consiste à identifier l'hypovigilance du conducteur par imagerie. Une caméra orientée vers le conducteur vise les yeux de celui-ci. Pendant très longtemps on a ainsi cherché à identifier les clignements d'yeux du pilote considérés comme élément significatif de l'hypovigilance. En fait c'est une grossière erreur et il est exclus d'obtenir un résultat cohérent et reproductible par ce biais. En effet le rythme des clignements d'yeux est différent d'une personne à une autre, d'une part, et pour une même personne il peut varier d'un moment à un autre pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'état de vigilance. Et tous les systèmes basés sur les clignements d'yeux sont voués à l'échec.

Par contre l'examen de la stabilité du regard doit conduire à une information réellement fiable. En effet l'oeil est constamment en mouvement dès lors qu'on est vigilant, par contre si une immobilité de l'oeil dépasse la seconde alors on peut dire qu'il y a hypovigilance. Il convient donc d'associer à une caméra un traitement d'image de type neuronal qui identifiera l'oeil dans l'image (et plus précisément son centre) et par comparaison entre images successives sera à même d'identifier en temps réel l'immobilité de celui-ci. Les techniques neuronales sont introduites par ailleurs.

Illustration de la mise en œuvre d'une procédure de reconnaissance par apprentissage à l'aide d'un système à base de réseau de neurones :.

l'éclairage :

Deux innovations sont à l'étude :

l'allumage automatique des phares (et éventuellement des feux anti brouillard avant et arrière) en cas de visibilité réduite l'emploi de projecteurs UV envisagé à moyen terme pour améliorer la vision nocturne ou en cas de brouillard.

L'allumage automatique des phares (et leur extinction) ne pose pas de problème dès lors que la visibilité est vraiment réduite (la nuit) ou au contraire très franche (de jour), et en l'absence d'autres véhicules. Par contre identifier à partir de quel moment la visibilité est suffisament réduite pour allumer les phares est plus délicat et la présence d'autres sources lumineuses plus ou moins temporaires (véhicule croisé) est de nature à perturber le capteur photoélectrique. L'exploitation du concept de capteur intelligent (associé éventuellement à un réseau neuronal) devrait à terme permettre de résoudre ce type de difficultés. Précisons cependant qu'une directive européenne imposant ce système est en cours d'élaboration et pourrait être votée au parlement européen alors que la technique n'est pas encore mature (sic).

En ce qui concerne les projecteurs à UV, ils sont en expérimentation en Suède depuis plusieurs années, mais leur exploitation systématique ne se fera que lorsqu'ils seront homologués au niveau européen. En outre leur efficacité implique l'emploi de matières réfléchissantes adaptées pour la signalisation routière ainsi que sur des points stratégiques des véhicules (plaque d'immatriculation ou bande sur les pare-chocs) et il reste à démontrer l'innocuité pour la vue des pilotes et des piétons des UV utilisés (et les ophtalmologues semblent avoir des avis divergents sur ce sujet).

le contrôle de pression des pneumatiques

Les systèmes permanents de contrôle de la pression des pneumatiques que l'on rencontre sur les véhicules haut de gamme vont se généraliser. En effet ils sont un élément de sécurité importants,

![]() En outre permettre l'information du conducteur lui fera régler la pression

des pneumatiques au plus vite et donc contribuera à une moindre usure

de ceux-ci et une moindre consommation de carburant. Enfin notons que le Congrès

américain vient de voter une loi qui a habilité la National Highway

Traffic Safety Administration à définir une norme devant s'appliquer

en fin 2003 sur tous les véhicules vendus aux USA, et par un effet de

contagion ce contrôle automatique va se généraliser aux

véhicules européens et japonais à moyen terme.

En outre permettre l'information du conducteur lui fera régler la pression

des pneumatiques au plus vite et donc contribuera à une moindre usure

de ceux-ci et une moindre consommation de carburant. Enfin notons que le Congrès

américain vient de voter une loi qui a habilité la National Highway

Traffic Safety Administration à définir une norme devant s'appliquer

en fin 2003 sur tous les véhicules vendus aux USA, et par un effet de

contagion ce contrôle automatique va se généraliser aux

véhicules européens et japonais à moyen terme.

Actuellement ces équipements étant encore peu répandus sont relativement chers, mais dès qu'ils se généraliseront les prix deviendront raisonnables. Quelle technologie utilise-t-on?

Le problème fondamental est évidemment lié au fait qu'un tel dispositif doit être intégré dans le pneumatique et que son alimentation en énergie ne peut, de ce fait, provenir directement de la batterie du véhicule. La solution la plus simple consiste à inclure dans le module une pile longue durée (les spécifications automobiles imposent une durée de dix ans). Le module électronique intégré dans la roue comportera donc un capteur de pression, mais aussi un capteur de température car il convient de corriger la pression en fonction de la température (ici c'est la valeur intrinsèque de la pression qu'il convient de corriger en fonction des lois de la thermodynamique et non, comme le plus souvent, une éventuelle dérive du capteur de pression), auxquels on ajoutera un micro-contrôleur et, pour transmettre l'information par un procédé sans liaison filaire, un microémetteur radiofréquence piloté par quartz et PLL. Le quartz à 16MHz assure l'horloge qui pilote tout le système tandis que le circuit PLL multiplie la fréquence du quartz à 432MHz (ou le double) pour l'émission RF.

L'optimisation de la consommation du module est cruciale. Celui-ci doit avoir trois états possibles de fonctionnement :

le mode repos (ou sommeil), pendant lequel le système doit consommer environ 1µA. le mode mesure pendant lequel il effectue les deux mesures successives, assure les traitements de correction et élabore le code qui sera transmis, ce qui implique sous 3V quelques 3mA. et le mode transmission plus gourmand (15 à 20mA).

Ici, à la différence des classiques télécommandes (type téléviseur) ce n'est pas la consommation en mode repos qui va conditionner la durée de vie du système mais bien la phase mesure/traitements des données qui consomme certes moins que l'émetteur mais pendant un temps sensiblement plus long (il faut au moins 200µs d'alimentation du capteur avant de pouvoir effectuer une mesure). En prenant pour base les valeurs indicatives ci-dessus et en admettant une mesure toutes les 6s (susceptible de mettre en évidence une crevaison) on voit qu'il faudrait que les calculs durent moins de 2ms pour que la consommation de cette phase soit simplement équivalente à celle de repos, ce qui suppose aussi une optimisation logicielle. Bien évidemment tous les éléments seront de type Cmos.

synoptique du système implanté dans le pneu

Dans les solutions actuellement commercialisées, ces divers éléments sont des éléments standards qu'on a simplement associés ce qui n'est pas réellement satisfaisant, en particulier en ce qui concerne le microcapteur de pression. En effet, à l'intérieur du pneumatique il n'y a pas que de l'air, il y a aussi des solvants provenant des pâtes utilisées par les garagistes pour assurer, à la fois, l'étanchéité et le démontage des pneumatiques, et aussi parfois de l'humidité ou diverses vapeurs d'huile introduites au gonflage. Tous ces produits provoquent généralement une pollution du capteur, destructrice à la longue. La meilleure solution à ce problème semble aujourd'hui être celle adoptée par Motorola qui a développé un microcapteur spécifique fermé par une membrane microporeuse de téflon. Le téflon étant hydrophobe et aussi oléophobe (ce qui est bien connu dans les poêles à frire) interdit le passage de ces polluants tout en assurant le passage des gaz permanents de l'air. Ce capteur (dénommé Daytona ou MPXY8020A6) comporte en fait un capteur de pression associé à un capteur de température et à un module de traitement du signal selon un concept de capteur intelligent en technologie Cmos optimisant la consommation. Motorola a en outre développé un micromodule associant un microcontroleur huit bits et le microémetteur UHF sur la même puce (68HC908RF2) pour gérer cet ensemble et bien évidemment un récepteur adapté intégrable dans le réseau du calculateur de bord (MC33591).

La trame transmise par le microémetteur sera récupérée par un récepteur judicieusement placé. Il s'agit soit de 4 microrécepteurs placés au voisinage immédiat de chaque roue et transmettant ensuite chacun via un bus CAN l'information au calculateur central du poste de pilotage (et dans ce cas il n'y a pas de problème d'identification des roues) soit d'un unique récepteur transmettant successivement les infos en provenance des quatre roues. Et dans ce cas il y a problème : en effet on peut imaginer que chaque émetteur transmette dans sa trame un code identifiant la roue, lequel serait initialisé lors de la fabrication du véhicule; mais il est clair que lors d'un échange de roues, surtout s'il est effectué par le propriétaire du véhicule, il y a une très forte probabilité pour que le calculateur central ne soit pas informé de l'inversion des codes, avec évidemment les conséquences néfastes que l'on imagine. Cependant c'est cette dernière solution qui risque de se généraliser pour des raisons de coût, d'autant qu'un tel récepteur unique est déjà utilisé (et largement sous employé) pour le contrôle de fermeture des portières ainsi qu'on va le voir dans le chapitre suivant.

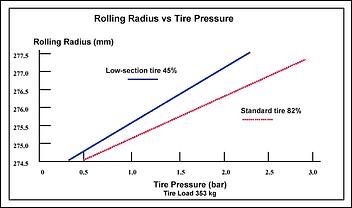

Notons l'existence d'un autre procédé, déjà implanté sur certains véhicules américains et basé comme l'ABS dont il réemploie les capteurs sur la mesure de la vitesse de rotation des roues. En effet un pneumatique sous gonflé présente un diamètre inférieur aux autres et par conséquent la roue concernée doit tourner plus vite ce qu'on peut identifier aisément.

Cependant la fiabilité de ce procédé est moindre que celle d'un capteur de pression car il n'est valable qu'en ligne droite. Il génère donc de fausses alarmes dans les virages!

l'usure des pneumatiques

Il ne suffit pas de contrôler la pression des pneumatiques, il faut aussi contrôler leur usure. Depuis de nombreuses années les manufacturiers ont pris l'habitude d'intégrer un dispositif coloré dans la structure du pneumatique, censé permettre d'identifier l'état d'usure du pneumatique. En pratique c'est inopérant car très peu d'automobilistes vont le surveiller. En effet le repère est difficile à voir puisqu'il fait partie de la bande de roulement et que la probabilité pour qu'à l'arrêt du véhicule cet indicateur se retrouve dans la très faible zone visible de ladite bande de roulement est effectivement minime.

Récemment certains concepteurs de capteurs se sont penchés sur le problème en liaison avec les constructeurs d'automobiles et SRT Resistor Technology GmbH vient de sortir un dispositif qui peut être intégré dans le pneumatique, mais aussi dans les plaquettes de frein et d'autres dispositifs qui s'usent par abrasion/frottement. Il s'agit en fait d'un véritable capteur d'abrasion susceptible de fonctionner jusqu'à 700°C et constitué d'un réseau résistif miniature inséré dans un cadre de plomb et qui va subir l'abrasion pas à pas en même temps que le matériau dans lequel il est intégré. L'élimination d'une résistance du réseau est aisément identifiable par l'électronique associée et permet donc de connaitre l'état d'usure du matériau (pneu, frein ou autre).

vue de

dessus et en coupe du capteur d'abrasion

Sur le schéma ci-dessus en supposant que l'abrasion se fasse sentir sur le dessus on voit que la résistance a sera éliminée en premier du réseau ce qui changera sa valeurpuisque les résistances sont en parallèle.

Conclusion provisoire : l'aide au pilotage

Ainsi qu'on vient de le montrer de nombreuses innovations sont en cours de test et la majorité des constructeurs automobiles prédisent qu'elles seront intégrées dans les véhicules avant la fin de la décennie. Il reste cependant de nombreux problèmes à régler : interférences hyperfréquences, conflits entre les divers systèmes d'aide montés sur le véhicule, insuffisance de puissance des processeurs actuels pour gérer simultanément tous ces systèmes, réglementation inadaptée, réseau routier trop primitif le plus souvent, conflits avec le conducteur, beaucoup trop de fausses alarmes susceptibles de créer encore plus d'accidents, surcoûts prohibitifs (malgré l'effet quantifiable de grande série).