Copyright

© 2000-2015

LHERBAUDIERE

6 pages à l'impression

18 mars 2013

|

Copyright |

6 pages à l'impression |

|

version initiale 2003 | |

| dernière

mise à jour 18 mars 2013 |

| pompes volumétriques: palettes | la primaire classique | |||

| compresseur roots | pour les gros débits | |||

| pompe à entrainement : jet de vapeur | vide secondaire | |||

| pompe turbomoléculaire | vide poussé propre | |||

| une collection d'icônes pour visiter tout le site | ||||

pompe à palettes

A

la fin du XIXe siècle, et au commencement du XXe, on a adapté

à la Technique du Vide les principes de diverses pompes à mouvement

rotatif. Les pompes à palettes, dont la construction est simple et bon

marché, le fonctionnement sûr et la vie longue, sont de beaucoup

les plus répandues : nous nous bornerons essentiellement à leur

étude.

A

la fin du XIXe siècle, et au commencement du XXe, on a adapté

à la Technique du Vide les principes de diverses pompes à mouvement

rotatif. Les pompes à palettes, dont la construction est simple et bon

marché, le fonctionnement sûr et la vie longue, sont de beaucoup

les plus répandues : nous nous bornerons essentiellement à leur

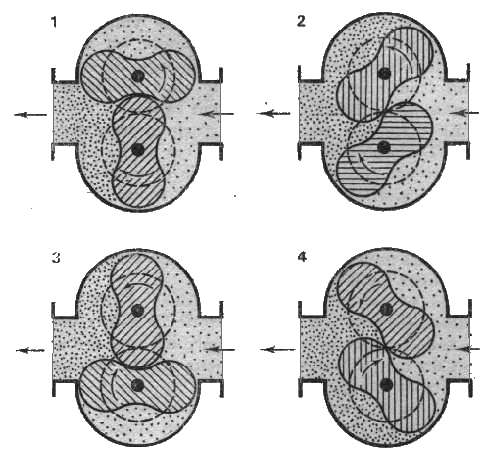

étude.Espace 1: en communication avec le récipient à vider; Espace 2: isolé; Espace 3: en communication avec le conduit de refoulement.

(a)

. . (b)

(a)

. . (b)

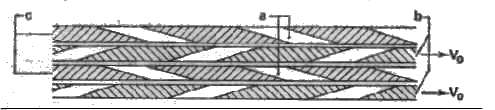

pompes de type ROOTS

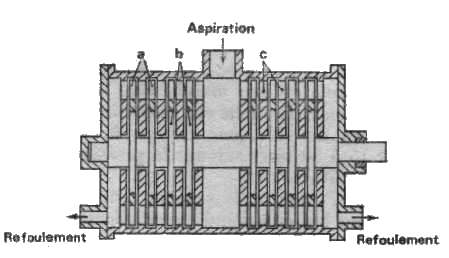

Les

pompes à palettes ne satisfont pas toutes les applications potentielles,

en particulier dans le domaine de la grande industrie chimique, où les

volumes à pomper sont parfois très importants, mais où

les pressions souhaitées sont relativement médiocres. En outre

le dispositif à palettes se prête mal à l'évacuation

de gaz explosifs ou facilement inflammables en raison du risque d'étincelle

du au frottement de la palette sur le stator. Dans ce cas on utilisera le dispositif

ROOTS.

Les

pompes à palettes ne satisfont pas toutes les applications potentielles,

en particulier dans le domaine de la grande industrie chimique, où les

volumes à pomper sont parfois très importants, mais où

les pressions souhaitées sont relativement médiocres. En outre

le dispositif à palettes se prête mal à l'évacuation

de gaz explosifs ou facilement inflammables en raison du risque d'étincelle

du au frottement de la palette sur le stator. Dans ce cas on utilisera le dispositif

ROOTS.

Pompe à jet de vapeur

On

dit aussi pompes à flux de vapeur et plus généralement

dans le langage des techniciens du vide pompes à

diffusion bien que cette appellation n’ait aucun rapport avec leur

mode de fonctionnement.

On

dit aussi pompes à flux de vapeur et plus généralement

dans le langage des techniciens du vide pompes à

diffusion bien que cette appellation n’ait aucun rapport avec leur

mode de fonctionnement.

pompes turbomoléculaires

Les

pompes statiques nécessitent un fluide porteur et donc sont susceptibles

de rétrodiffusion d'huile, c'est pourquoi un autre dispositif a été

développé pour les applications où l'on a besoin d'un vide

propre, la pompe turbomoléculaire, dont le principe a été

découvert par Gaède dès 1913.

Les

pompes statiques nécessitent un fluide porteur et donc sont susceptibles

de rétrodiffusion d'huile, c'est pourquoi un autre dispositif a été

développé pour les applications où l'on a besoin d'un vide

propre, la pompe turbomoléculaire, dont le principe a été

découvert par Gaède dès 1913.

|

|