Copyright

© 2000-2015

LHERBAUDIERE

8 pages à l'impression

version

initiale 2002

dernière

mise à jour

22 mars 2013

22 mars 2013

|

Copyright |

8 pages à l'impression |

version

initiale 2002 |

||

| dernière

mise à jour 22 mars 2013 |

|

spectre

solaire et généralités |

||||

|

cellules

solaires |

||||

|

solarimètre

de référence |

||||

| une collection d'icônes pour visiter tout le site | ||||

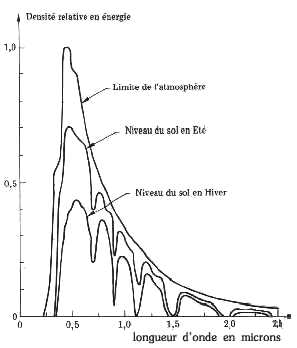

l'ensoleillementLa mesure de l'ensoleillement est aussi une mesure complexe et ici encore l'objectif de la mesure va conditionner les principes des capteurs. Le rayonnement solaire varie en intensité et représente une plage de longueur d'onde très vaste allant des UV aux IR. La figure ci-dessous représente la densité énergétique du flux solaire à une latitude de 50° Nord mesurée à divers niveaux et périodes de l'année ce qui globalement représente au niveau du sol une valeur moyenne de l'ordre de 0.347 kW/m2.

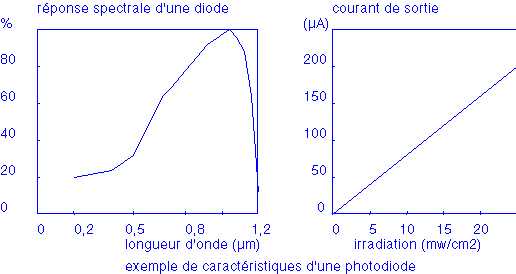

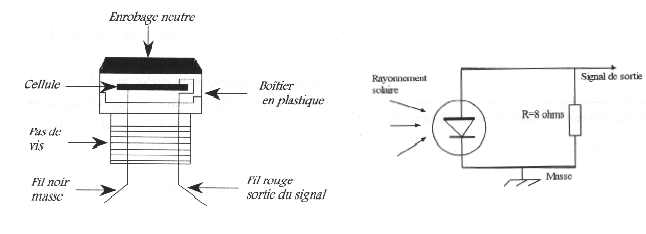

Il s'agit de cellules photovoltaïques (dont le principe est étudié par ailleurs) le plus souvent sensiblement différentes de celles utilisées pour les applications de conversion de l'énergie solaire en électricité car, bien que basées sur le même principe, leur objectif est différent. Les cellules fournissant de l'électricité pour une utilisation de puissance privilégient le rendement sur la plage de rayonnement la plus intense, c'est à dire le visible et le très proche infra rouge, tandis que les cellules vouées à la métrologie ont comme objectif la linéarité de la réponse sur une plage étendue de fréquence. Cela implique donc, d'une part, des dopages différents et, d'autre part, des revêtements superficiels différents puisque les cellules de puissance devant absorber le maximum de rayonnement possèdent un revêtement anti reflet chargé de piéger le maximum de photons sur la surface (en particulier les UV), alors que les cellules métrologiques doivent avoir un revêtement de protection le plus neutre possible.capteurs optoélectroniques

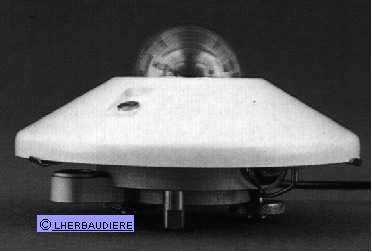

Ici l'objectif est inverse, il s'agit de piéger le maximum de rayonnement afin de le transformer en élévation de température d'une surface noire et mate, comportant un capteur de température intégré. Le solarimètre qui porte alors le nom de pyranomètre est présenté sur la figure suivante.capteurs héliographiques thermiques ou pyranomètres.

Brinksworth, direct use of solar energy, in Lenihan and Flecher, Energy ressources and the environment, Blackie éd., 1978.

|